|

|

Revista de Educación Estadística Vol. 4, pp. 1-25, ene. 2025 - dic. 2025 ISSN 2810-6164 |

DOI: https://doi.org/10.29035/redes.4.1.5

SIGNIFICADOS DE LA PROPORCIONALIDAD EN TAREAS DE JUEGO JUSTO POR ALUMNADO DE SECUNDARIA

Significados da proporcionalidade em tarefas de fair play para alunos do ensino secundário

Meanings of proportionality in fair play tasks by secondary school students

Marta López-Terrez1

Universidad de Granada (Melilla, España)

Verónica Albanese2

Universidad de Granada (Melilla, España)

Resumen

En este artículo se analizan los significados de la proporcionalidad puestos en juego en la resolución de una tarea de juego justo por parte de un grupo de 62 estudiantes españoles de segundo y tercer curso de Educación Secundaria Obligatoria. La metodología es cualitativa basada en un análisis de contenido de las resoluciones de los estudiantes. Se identifican categorías emergentes según los rasgos comunes en las prácticas del estudiantado, así como los significados de la proporcionalidad que involucran. Entre los resultados, destaca la presencia de resoluciones que muestran un significado fundamentalmente cualitativo de la proporcionalidad, lo que incide en la corrección de las resoluciones presentadas. Por tanto, se hace necesario profundizar y diseñar propuestas de enseñanza que fomenten el razonamiento proporcional en situaciones relacionadas con la probabilidad en educación secundaria.

Palabras clave: Probabilidad, significados de la proporcionalidad, enfoque ontosemiótico, juego justo, Educación Secundaria.

Resumo

Este artigo analisa o significados de proporcionalidade postos em jogo na resolução de uma tarefa de jogo limpo por um grupo de 62 alunos espanhóis do segundo e terceiro anos do Ensino Secundário Obrigatório. A metodologia é qualitativa, baseada numa análise de conteúdo das resoluções dos alunos. As categorias emergentes são identificadas de acordo com as caraterísticas comuns nas práticas dos alunos, bem como os raciocínios proporcionais envolvidos. Entre os resultados, destacamos a presença de resoluções que evidenciam um significado fundamentalmente qualitativo da proporcionalidade, que afecta a correção das resoluções apresentadas. Portanto, é necessário aprofundar e conceber propostas de ensino que incentivem o raciocínio proporcional em situações relacionadas com a probabilidade no ensino secundário.

Palavras-chave: Probabilidade, significados de proporcionalidade, abordagem ontosemiótica, jogo justo, ensino secundário.

Abstract

This paper analyzes the proportional and meanings of proportionality put into play in the resolution of a fair game task by a group of 62 Spanish students in the second and third year of Compulsory Secondary Education. The methodology is qualitative based on a content analysis of the students’ resolutions. Emerging categories are identified according to the common features in the students’ practices, as well as the proportional reasoning involved. Among the results, the presence of resolutions that show a fundamentally qualitative meaning of proportionality stands out, which affects the correctness of the resolutions presented. Therefore, it is necessary to deepen and design teaching proposals that encourage proportional reasoning in situations related to probability in secondary education.

Keywords: Probability, meanings of proportionality, ontosemiotic approach, fair game, Secondary Education.

Recibido: 27/02/2025 - Aceptado: 06/06/2025

1. INTRODUCCIÓN

La habilidad de comprender y analizar fenómenos probabilísticos en Educación Secundaria es clave para alcanzar la formación integral del alumnado (Batanero et al., 2016). El estudio de la probabilidad es esencial, ya que permite relacionar acontecimientos y sacar conclusiones fundamentadas a partir de datos o situaciones del entorno (Rubio-Chueca et al., 2021), desarrollando así un pensamiento más consciente, informado y crítico con la realidad que lo rodea (Batanero et al., 2016).

Estudios previos, como los sintetizados en Batanero y Álvarez-Arroyo (2024), han reconocido dificultades en la comprensión de la variabilidad, el cálculo y la comparación de probabilidades, las características de los procesos aleatorios y las relaciones entre eventos, evidenciando errores ligados a la insensibilidad al tamaño de la muestra, la falacia de la tasa base, la representatividad, la correlación ilusoria y la confusión entre sucesos dependientes e independientes.

Un menor número de estudios se ha centrado en las dificultades que surgen al resolver tareas de juego justo o equitativo, destacando la influencia de creencias y experiencias personales (Batista et al., 2022), así como la introducción de factores externos como trampas, la igualación de premios en juegos con probabilidades desiguales, la necesidad de muchas partidas para conseguir un juego equitativo -obviado la independencia de sucesos-, o la consideración de que todos los juegos aleatorios son justos (Cañizares et al., 1999).

Diversas investigaciones muestran que detrás de gran parte de los errores conceptuales y procedimentales en el ámbito de la probabilidad, está un razonamiento proporcional insuficiente (Begolli et al., 2021; Boyer y Levine, 2015; Bryant y Nunes, 2012; Van Dooren, 2014). Esto puede venir motivado, tanto por la complejidad intrínseca a la modelización de situaciones probabilísticas (similitud física entre espacios de medida, naturaleza intangible de la probabilidad) que se ve obstaculizada por las intuiciones, sesgos o concepciones erróneas previas de los estudiantes, como por la estrecha conexión de las nociones de azar y proporción (Supply et al., 2023). El razonamiento proporcional es un componente clave del razonamiento probabilístico, que aparece involucrado en el análisis del espacio muestral, el cálculo y la comparación de probabilidades, el estudio de variables aleatorias, así como en la comprensión y la aplicación de correlaciones (Begolli et al., 2021; Bryant y Nunes, 2012). Conocer las razones, proporciones y la proporcionalidad es un aspecto fundamental del currículum escolar, que comienza en Educación Primaria y se desarrolla más en profundidad durante la Educación Secundaria, abarcando diferentes áreas dentro de la disciplina matemática (números, funciones, geometría, medida, probabilidad) y fuera de ella (Burgos, 2023). Se entiende por razón la comparación multiplicativa entre dos cantidades y por proporción la igualdad entre dos razones. La proporcionalidad establece una relación multiplicativa entre cantidades de magnitudes que queda modelizada por la función lineal (Burgos, 2023). Puesto que las estrategias que emplean los estudiantes para resolver un problema se ven influenciadas por el contexto, es fundamental investigar situaciones que permitan a los estudiantes desarrollar su razonamiento proporcional en el ámbito de la probabilidad, ya que la probabilidad promueve una forma de razonar distinta a otras ramas de las matemáticas (Borovcnik y Kapadia, 2014; Supply et al., 2023).

Numerosas investigaciones han contemplado la presencia del razonamiento proporcional en la resolución de tareas de comparación de probabilidades en contexto de urnas (Hernández-Solís et al., 2021, 2023), en tareas de juego equitativo y en la construcción del espacio muestral (Hernández-Solís et al., 2021; Supply et al., 2023) mientras son muy escasas aquellas que contemplan tareas de valor faltante o de reparto en el contexto probabilístico (Supply et al., 2023). Además, estas investigaciones tienen lugar con estudiantes que aún no han recibido instrucción formal sobre proporcionalidad o probabilidad.

Para llevar a cabo este análisis, se ha elegido el Enfoque Ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática (EOS), ya que permite observar con detalle los significados matemáticos que construyen los estudiantes al resolver una tarea. Este enfoque ofrece herramientas que ayudan a identificar no solo objetos y procesos matemáticos que intervienen, sino también cómo los estudiantes los interpretan según el contexto. A diferencia de otras teorías, el EOS permite analizar de forma conjunta lo cognitivo y lo didáctico, aportando una visión más completa de la actividad matemática en el aula.

El objetivo de este estudio es analizar el razonamiento proporcional puesto en práctica por estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) al resolver una tarea de juego justo. La tarea propuesta planteaba tres distintas situaciones relacionadas con juegos de azar, en las que se solicita establecer un juego justo utilizando los principios de proporcionalidad: en las primera dos situaciones, se pedía establecer el premio dadas unas determinadas probabilidades de ganar para cada jugador; en la tercera, se pedía determinar los sucesos favorables a cada jugador conocido previamente el premio.

2. MARCO TEÓRICO

2.1. Significado pragmático en el Enfoque Ontosemiótico

El Enfoque Ontosemiótico (EOS) es un sistema teórico que, a partir de presupuestos antropológicos y semióticos sobre la naturaleza de las matemáticas, proporciona herramientas para el análisis epistémico y cognitivo de la actividad matemática (Godino, 2024).

El EOS interpreta el significado de los objetos matemáticos, como puede ser la proporcionalidad o la probabilidad, desde un punto de vista pragmático, esto es, en términos de los sistemas de prácticas operativas y discursivas que se ponen en juego en la resolución de situaciones-problema (Godino et al., 2019) por una persona (significado personal) o institución (significado institucional). Se considera práctica matemática a toda actuación o expresión realizada por alguien para resolver problemas matemáticos, comunicar a otros la solución obtenida, validarla o generalizarla a otros contextos. En estas prácticas intervienen objetos matemáticos primarios que se clasifican según su función y naturaleza en las siguientes categorías (Godino et al., 2019): situaciones-problema (aplicaciones extra-matemáticas o intra-matemáticas), lenguajes (términos, expresiones, notaciones, gráficos) en sus diversos registros (escrito, oral, gestual, etc.), conceptos (introducidos mediante definiciones), proposiciones (enunciados sobre conceptos), procedimientos (algoritmos, operaciones, técnicas de cálculo) y argumentos (enunciados usados para justificar las proposiciones y validar los procedimientos). Estos objetos interactúan en la actividad matemática por medio de los respectivos procesos de comunicación, problematización, definición, enunciación, algoritmización y argumentación, formando configuraciones ontosemióticas de prácticas, objetos y procesos.

2.2. Significados de la proporcionalidad

En el marco del EOS, el estudio de la proporcionalidad puede abordarse considerando los distintos significados que adquiere este concepto, en función de los objetos y procesos matemáticos implicados, particularmente aquellos de naturaleza algebraica, tal como lo señalan Burgos y Godino (2020):

• Significado aritmético de la proporcionalidad. Implica el uso de cálculos aritméticos como la suma, resta, multiplicación o división. Se trabaja únicamente con valores numéricos sin utilizar conceptos, variables o expresiones algebraicas. Se centra en la identificación de la razón de proporcionalidad entre los elementos u objetos.

• Significado proto – algebraico de la proporcionalidad. Enfocado en aplicar conceptos de proporción entre magnitudes, razón unitaria o igualdad de razones y en resolver ecuaciones simples (de una sola incógnita). La resolución se realiza por reducción a la unidad, utilizando fracciones equivalentes y procedimientos aritméticos, como productos cruzados entre fracciones la formación de una ecuación proporcional o reglas de tres. Se plantea una ecuación y se opera con fracciones equivalentes siguiendo procedimientos de tipo aritmético. También se incluyen aquí los procedimientos que plantean secuencias de números proporcionales y su representación en tablas de proporcionalidad.

• Significado algebraico funcional de la proporcionalidad. Implica formular y resolver funciones lineales, dejando de lado la aritmética y centrándose en el álgebra, obteniendo una relación de proporcionalidad entre dos variables estableciéndose la razón de proporcionalidad conforme a una fórmula del tipo y = kx; siendo k la constante de proporcionalidad. Se emplean tablas de proporcionalidad lineal. Se expresa una relación funcional proporcional entre dos magnitudes.

En Burgos et al. (2022) se determina otro significado parcial de la proporcionalidad, previo a los anteriores:

• Significado intuitivo de la proporcionalidad. Implica argumentar de forma cualitativa, comparando y analizando relaciones, determinando si existe una proporcionalidad de tipo directa o de tipo inversa. Se trata de determinar la proporcionalidad de manera informal mediante la intuición guiada por el conocimiento, el sentido y la experiencia. No implica uso de lenguaje.

3. METODOLOGÍA

El trabajo de investigación se llevó a cabo utilizando una metodología esencialmente cualitativa, por un lado, basada en un análisis de contenido (Cohen et al., 2011) de las resoluciones del alumnado, por otro, basada en una valoración del grado de corrección de tales resoluciones.

3.1. Contexto y participantes

En este estudio han participado tres grupos de estudiantes de un instituto público de Educación Secundaria (ESO) de la Ciudad Autónoma de Melilla. Los resultados se recogieron durante el periodo de prácticas del Máster Universitario en Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas de una de las autoras.

Se contó con la participación voluntaria de un total de 62 alumnos, 32 chicos y 30 chicas, que resolvieron la tarea propuesta. De ellos, 47cursaban 2º de la ESO (con edades comprendidas entre los 13 y los 14 años) y 15 cursaban 3º de ESO (entre 14 y 15 años).

Los datos consistieron en la resolución individual en aula durante el desarrollo del tema correspondiente a probabilidad de la tarea presentada en el siguiente apartado. Cabe destacar que la tarea fue propuesta después de haber explicado la unidad de probabilidad en la cual se abordaron conceptos clave como experimentos aleatorios y deterministas, espacio muestral y se mostraron al estudiantado distintas representaciones para identificar el espacio muestral. Además, se explicó en qué consisten los sucesos (elementales, compuestos, imposibles, seguros, compatibles e incompatibles). Posteriormente, se abordó el cálculo de la probabilidad, explicando la frecuencia relativa, la Ley de los grandes números, y la regla de Laplace. Para consolidar estos conceptos, se realizaron varias actividades prácticas relacionadas con cada uno de los temas, en cumplimiento con lo establecido en el currículo para 2º y 3º de ESO.

3.2. Tarea

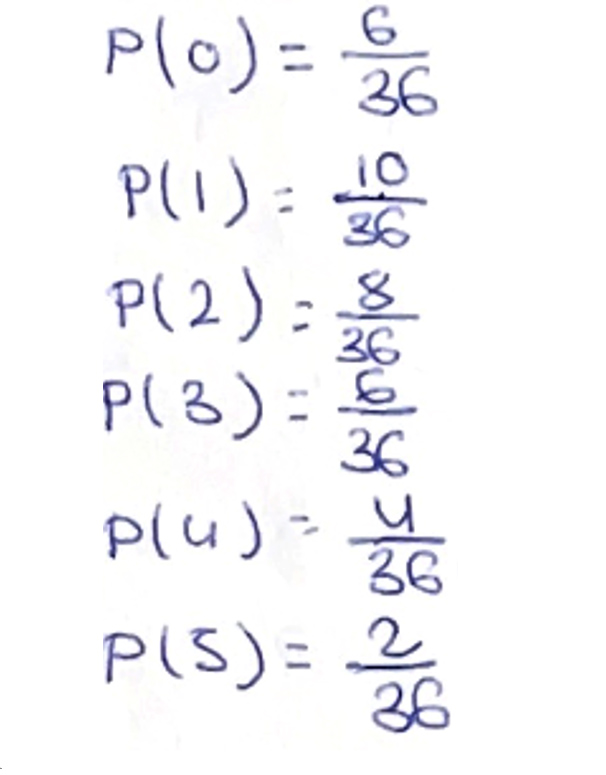

La tarea diseñada para este trabajo de investigación es la descrita en la Figura 1 y está inspirada en Burgos et al. (2022).

Figura 1

Tarea propuesta a los estudiantes sobre juego justo

En esta tarea se proponen tres situaciones distintas, en un contexto de juego justo, que involucran el razonamiento proporcional. Un juego de azar es justo si se asegura que ningún jugador tiene ventaja, es decir, si la ganancia esperada es la misma para todos los jugadores. Si en cada partida todos los jugadores tienen la misma probabilidad de ganar, el juego es justo cuando estos obtienen la misma cantidad en caso de salir premiados. Si las probabilidades de ganar de los jugadores no son todas iguales, o si la ganancia no es la misma en cada caso, el juego es equitativo sólo cuando el producto de la probabilidad de ganar por la cantidad que se obtiene como premio es igual para todos ellos. Es decir, cuando la cantidad que reciben es inversamente proporcional a la probabilidad de éxito.

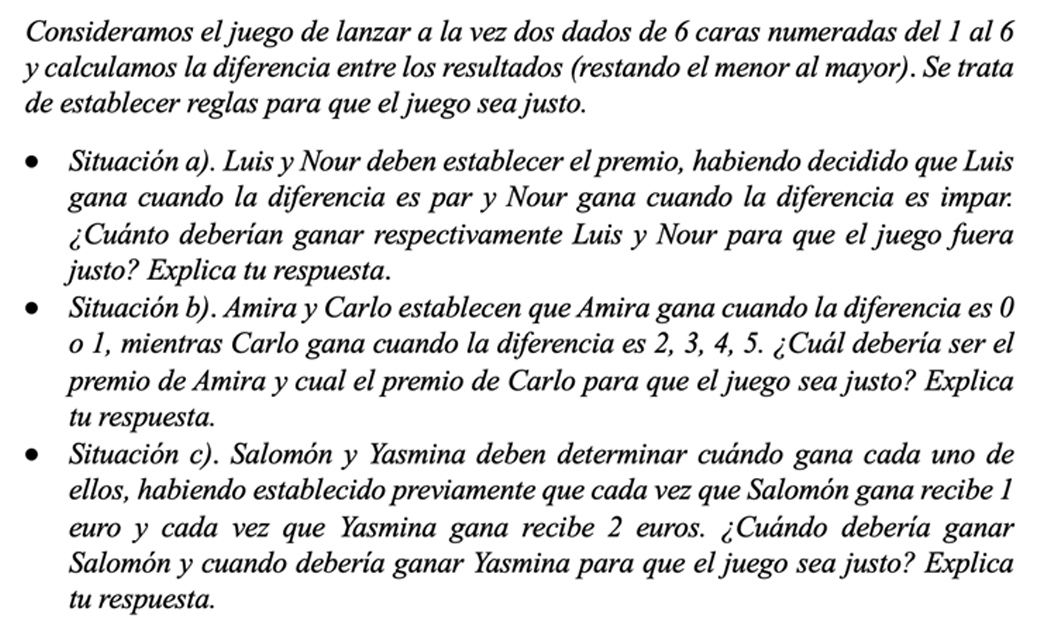

A continuación, se presentan las resoluciones esperadas a priori para cada situación de la tarea propuesta (Figura 1). En la Tabla 1 aparece el espacio muestral correspondiente al lanzamiento de dos dados. Después, en la Tabla 2, se relacionan los valores de la resta con los posibles resultados asociados en el lanzamiento de los dados.

Tabla 1

Espacio muestral al lanzar dos dados de 6 caras numeradas del 1 al 6

|

Dados |

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

|

1 |

(1,1) |

(1,2) |

(1,3) |

(1,4) |

(1,5) |

(1,6) |

|

2 |

(2,1) |

(2,2) |

(2,3) |

(2,4) |

(2,5) |

(2,6) |

|

3 |

(3,1) |

(3,2) |

(3,3) |

(3,4) |

(3,5) |

(3,6) |

|

4 |

(4,1) |

(4,2) |

(4,3) |

(4,4) |

(4,5) |

(4,6) |

|

5 |

(5,1) |

(5,2) |

(5,3) |

(5,4) |

(5,5) |

(5,6) |

|

6 |

(6,2) |

(6,2) |

(6,3) |

(6,4) |

(6,5) |

(6,6) |

Tabla 2

Posibles resultados obtenidos al calcular la diferencia de los dos dados y su probabilidad

|

Resta |

Posibles resultados |

Probabilidad |

|

0 |

(1,1) (2,2) (3,3) (4,4) (5,5) (6,6) |

6/36 |

|

1 |

(2,1) (1,2) (3,2) (2,3) (4,3) (3,4) (5,4) (4,5) (6,5) (5,6) |

10/36 |

|

2 |

(1,3) (3,1) (2,4) (4,2) (3,5) (5,3) (4,6) (6,4) |

8/36 |

|

3 |

(1,4) (4,1) (2,5) (5,2) (3,6) (6,3) |

6/36 |

|

4 |

(51,5) (5,1) (2,6) (6,2) |

4/36 |

|

5 |

(1,6) (6,1) |

2/26 |

A continuación, se describen las resoluciones esperadas por cada situación indicada en la tarea.

• Situación a). Si Luis gana cuando la diferencia es par, entonces su probabilidad de ganar es

P (gana Luis)=P(0) + P(2) + P(4) = 18/36 Si Nour gana cuando la diferencia es impar, su probabilidad de ganar es P(1) + P(3) + P(5) = 18/36. Dado que la probabilidad de ganar de ambos jugadores es la misma, para que el juego sea justo, el premio debería ser el mismo para cada jugador, por ejemplo, 1€ si la diferencia es par y 1€ si es impar.

• Situación b). Si la probabilidad de ganar de Amira es P (gana Amira) = P(0) + P(1) = 16/36 y la probabilidad de ganar de Carlos es P (gana Carlos) = P(2) + P(3) + P(4) + P(5) = 20/36 una posible estrategia para encontrar los premios es igualar la esperanza: P(gana Carlos) · Premio(Carlos) = P(gana Amira) · Premio(Amira). Por ejemplo, si se establece 1 € para el premio de Carlos, entonces para determinar el premio de Amira se plantea la ecuación: 20/36 × 1€= 16/36 × Premio (Amira). Resolviendo la ecuación, se obtiene que Premio (Amira) = 1,25€

• Situación c). Dado que los premios son diferentes, las probabilidades de ganar de Salomón y Yasmina deben ser diferentes para que el juego sea justo. Si el premio de Salomón es la mitad que el de Yasmina, entonces los casos favorables a Salomón deberán ser el doble de los casos favorables a Yasmina, o equivalentemente, la probabilidad de que gane Salomón deberá ser el doble de la probabilidad de que gane Yasmina. Entonces de todos los sucesos posibles, la tercera parte debe ser favorable para Yasmina y el otro 2/3 para Salomón. Hay que encontrar entonces una de las varias combinaciones de sucesos que haga posible esto, por ejemplo: si Salomón gana cuando la diferencia es 0, 1 o 2, los casos favorables a Salomón serán 24 y la probabilidad de que gane Salomón sería P (ganar Salomón) = 24/36. Yasmina debería ganar cuando la diferencia fuese 3, 4 o 5, siendo 12 los casos favorables a Yasmina, y por tanto P (gana Yasmina) = 12/36.

3.3. Análisis de datos

Para analizar los datos se han identificado cuatro unidades de análisis en la resolución de cada estudiante. Una primera unidad de análisis, indicada como exploración inicial, es la que identifica el espacio muestral y la probabilidad de cada suceso posible. A continuación, se analizan tres unidades correspondientes a las situaciones a), b) y c) planteadas en la tarea. Para cada una de ellas, se realiza un análisis de contenido, identificando estrategias de resolución y agrupándolas en categorías emergentes descritas en el apartado 4.1. Estas categorías se relacionan explícitamente con los significados de la proporcionalidad presentados anteriormente: intuitivo, aritmético y proto-algebraico, siempre y cuando el razonamiento proporcional se haya presentado en la resolución.

Posteriormente, se valora el grado de corrección de cada unidad de análisis con un valor entero entre 0 y 2, establecido a priori como descrito a continuación. En términos generales, para cada situación (no en la exploración inicial), se considera que el establecimiento de una relación cualitativa inversa permite alcanzar 1 punto, mientras se necesita identificar y justificar de manera aritmética o proto-algebraica el resultado para obtener 2 puntos.

Para la exploración inicial:

• 0. Para aquellas resoluciones que no llegan a construir el espacio muestral completo, o en el caso de que las respuestas dadas presentan errores en la construcción del espacio muestral o en el cálculo de las probabilidades.

• 1. Para aquellas resoluciones que construyen de manera correcta el espacio muestral, pero luego no calculan las probabilidades de cada uno de los sucesos posibles.

• 2. Para aquellas resoluciones que construyen correctamente el espacio muestral y calculan correctamente las probabilidades.

Para la situación a):

• 0. Cuando no se presenta la resolución, o esta es incorrecta o no concluyente.

• 1. Para aquellas respuestas que indican la necesidad de igualar los premios, pero sin justificación adecuada basada en el cálculo de las probabilidades o para aquellos casos en los que se determina correctamente la probabilidad de cada jugador, pero no el premio ni la relación entre ellos.

• 2. Para aquellas resoluciones correctas y en las que se justifica el resultado, es decir se establece de manera explícita la igualdad de las probabilidades de los jugadores y entonces la necesidad de igualar los premios, aun cuando no se proporciona una cuantía concreta para los premios.

Para la situación b):

• 0. Cuando no se presenta la resolución, o esta es incorrecta o no concluyente.

• 1. Para aquellas resoluciones en las que se calcula la probabilidad y establece la relación de proporcionalidad inversa de manera cualitativa, pero no se razona y/o no se determina el premio correspondiente a cada jugador ni se indica la razón entre los premios.

• 2. Para aquellas resoluciones en las que se responde de forma adecuada, se justifica y se determina el premio para cada jugador o se indica explícitamente la razón entre los premios.

Para la situación c):

• 0. Cuando no se presenta la resolución, o esta es incorrecta o no concluyente.

• 1. Para aquellas resoluciones en las que se establece una relación de proporcionalidad inversa cualitativa entre las veces que debe ganar cada jugador, pero no se llega a determinar cuándo debe ganar cada jugador.

• 2. Para aquellas resoluciones correctas en las que se indica explícitamente la razón entre los premios y entonces entre las probabilidades de ganar de cada jugador y se indica cuándo debe ganar cada jugador.

El proceso de definición y refinamiento de estas categorías, las emergentes para las estrategias, como las a priori para la valoración de la corrección, ha sido llevado a cabo de manera cíclica y conjunta por las autoras de este artículo en reuniones presenciales y periódicas, buscando siempre un consenso razonado en los casos en los que se presentaban dudas respecto a la asignación de una resolución dentro de una determinada categoría, lo que llevaba en ocasión a una redefinición del sistema de categorías y a otro ciclo de revisión del análisis.

4. RESULTADOS

4.1. Estrategias de resolución

En el análisis de las resoluciones de los estudiantes, se han identificado diversas categorías emergentes que reflejan las estrategias utilizadas para abordar la tarea propuesta. Estas categorías se presentan a continuación en orden según el grado de corrección y, luego, de los significados de la proporcionalidad, lo cual nos permite situar las respuestas en los distintos grados de generalidad y formalización de los procesos matemáticos (del mayor al menor).

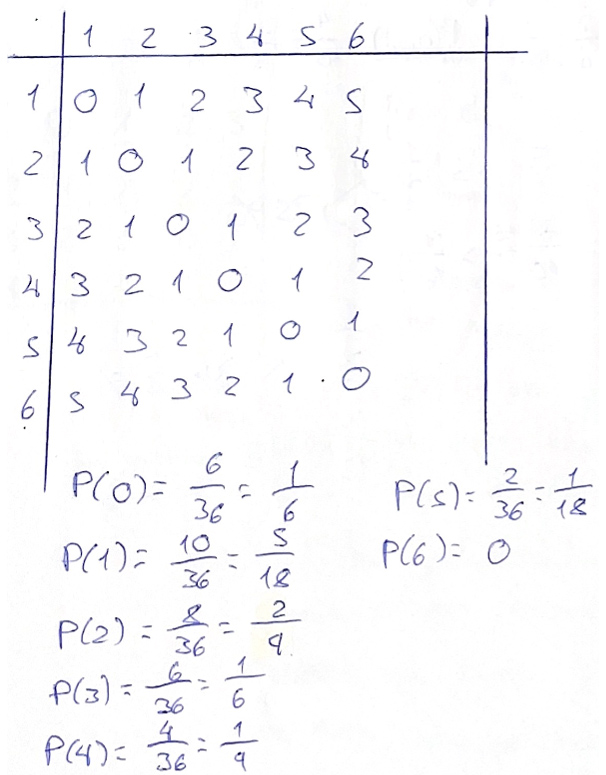

Para la exploración inicial, identificamos las siguientes categorías:

• Cálculo Probabilidad. Esta categoría agrupa las resoluciones en las que los estudiantes calculan correctamente la probabilidad de cada suceso. Aunque no todos los estudiantes muestran explícitamente la construcción del espacio muestral con representaciones como las mostradas en las Tablas 1 y 2 (como los ejemplos mostrados en la Figura 2a y 2b).

• Solo Espacio Muestral. Esta categoría agrupa a aquellas resoluciones en las que los estudiantes determinan el espacio muestral, ya sea de forma completa o incompleta, pero no calculan las probabilidades de cada uno de los sucesos (Figura 2c).

Figura 2

Resoluciones de estudiantes en la exploración inicial con identificación de la categoría correspondiente

|

|

|

|

a) Estudiante A4 Categoría: Calculo Probabilidad |

b) Estudiante A18 Categoría: Cálculo probabilidad |

c) Estudiante A5 Categoría: Solo espacio muestral. Sin cálculo de probabilidades |

Tabla 3

Frecuencia y porcentaje de respuestas por categorías en la exploración inicial

|

Categorías |

Frecuencia |

Porcentaje |

|

Cálculo probabilidad* |

39 |

62,90% |

|

Solo espacio muestral |

12 |

19.36% |

|

Sin respuesta |

11 |

17,74% |

*Categorías de resoluciones correctas.

Para la situación a) se describen las siguientes categorías:

• A igual probabilidad igual premio. Esta categoría corresponde a las resoluciones en las que se argumenta que, dado que los dos jugadores tienen la misma probabilidad de ganar, deben recibir el mismo premio para conseguir un juego justo. Por ejemplo, en la respuesta dada por el estudiante A40 se indica: “Luis = 18/36 y Nour = 18/36 . Deberían ganar los dos lo mismo, 5 euros cada uno, por ejemplo”. Esta estrategia se asocia con un significado aritmético de la proporcionalidad, ya que se reconoce una relación de igualdad entre parejas de cantidades de la misma magnitud: si las probabilidades son iguales, entonces los premios deben ser también iguales. Sin embargo, en casos puntuales, aunque manejan la idea básica de proporción, no realizan explícitamente el cálculo de las probabilidades ni se utilizan expresiones aritméticas. Es el caso de los estudiantes A39: “Deberían ganar los dos lo mismo” y A61: “Los dos deberían ganar lo mismo. Los dos deberían ganar 2€”; que se asocian con un significado intuitivo de la proporcionalidad.

• A igual sucesos, igual premio. A esta categoría pertenecen las resoluciones en las que los estudiantes argumentan que, dado que los jugadores tienen el mismo número de sucesos favorables, el premio debe ser el mismo para ambos. Aunque no se menciona explícitamente el concepto de probabilidad, se asume que la igualdad en los sucesos favorables implica que las probabilidades de ganar son iguales. Por ejemplo, el estudiante A22 menciona que, si los sucesos favorables son iguales para cada jugador, entonces el premio debe ser el mismo: “Luis 18 veces y Nour igual, o sea, ambos ganarían 10€”. Este tipo de razonamiento se asocia con un significado aritmético de la proporcionalidad.

• Cálculo de probabilidad, no premio. A esta categoría pertenecen las resoluciones en donde los estudiantes calculan correctamente la probabilidad de ganar de cada jugador, pero no vinculan este cálculo con la determinación de un premio. Un ejemplo sería la respuesta del alumno A27, donde se determina que los dos jugadores tienen la misma probabilidad de ganar, pero no se establece el premio, ni se razona diciendo que, a igualdad de probabilidades de ganar, igual premio. “P(Luis) = P(0) + P(2) + P(4) = 18/36 ; P(Nour) = P(1) + P(3) + P(5) = 18/36”. Este tipo de resoluciones no evidencia presencia de razonamiento proporcional.

• Cálculo de probabilidades incorrecto, no premio. En esta categoría se agrupan las resoluciones en las que los estudiantes realizan un cálculo incorrecto de las probabilidades y no asignan un premio a los jugadores. Por ejemplo, el estudiante A55 no consigue calcular las probabilidades correctamente y luego no responde ni determina ningún premio “P(par) = 10/36, P(impar) = 8/36”. Reflejan un conocimiento incompleto o erróneo, lo que sugiere que los estudiantes aún no han alcanzado un dominio adecuado del cálculo de las probabilidades o de su relación con otros conceptos matemáticos. Este este tipo de resoluciones no se presenta razonamiento proporcional.

En la Tabla 4 observamos la frecuencia de cada una de las categorías identificadas en las respuestas dadas a la situación a). Vemos que la mayoría de las resoluciones (40,32%) corresponden a la categoría “a igual probabilidad, igual premio”. Además, destacamos un gran número de resoluciones que pertenecen a la categoría “sin respuesta”, y este porcentaje aumenta respecto a la exploración inicial, con un 24,19% de respuestas en blanco.

Tabla 4

Frecuencias y porcentajes de respuestas por categorías de la situación a)

|

Categoría |

Frecuencia |

Porcentaje |

Significados de la proporcionalidad |

|

A igual probabilidad, igual premio* |

25 |

40.32% |

Aritmético 23 Intuitivo 2 |

|

A igual sucesos, igual premio* |

4 |

6.45% |

Aritmético 2 Intuitivo 2 |

|

Cálculo probabilidades, no premio |

6 |

9.67% |

Ausente |

|

Cálculo de probabilidades incorrecto |

6 |

9,67% |

Ausente |

|

No Concluyente |

6 |

9.67% |

Ausente |

|

Sin respuesta |

15 |

24,19% |

*Categorías de resoluciones correctas.

Categorías descritas para la situación b):

• Relación de proporcionalidad inversa. A esta categoría pertenecen las resoluciones que establecen correctamente una relación de proporcionalidad inversa entre la probabilidad de ganar y el premio. El estudiante A46: “ P(Amira) = 16/36; P(Carlos)= 20/36; (16⁄36)/(20⁄36) = 1€/X;X = 4/5; Premio Amira = 1€ y Premio Carlos = 4/5 ” responde aplicando reglas de tres.

También se incluyen aquí aquellas resoluciones en las que los estudiantes igualan la esperanza de ganar de cada jugador planteando ecuaciones. Un ejemplo de ello es la resolución dada por el estudiante A58 que plantea la ecuación de ganancia: “P(0,1) = 16/36; P(2,3,4,5) = 20/36; 16/36* 0,5 = 20/36* X; X = 0,4”. Este tipo de razonamiento se relaciona con el significado proto-algebraico de la proporcionalidad, donde se emplean fórmulas y relaciones algebraicas para formalizar el cálculo de probabilidades y premios.

• Relación proporcional inversa intuitiva-cualitativa. En esta categoría se agrupan las resoluciones en las que los estudiantes establecen una relación inversa entre la probabilidad de ganar y el premio, de manera cualitativa, sin especificar valores concretos. Estas respuestas reflejan que, para que el juego sea justo, si la probabilidad de ganar de un jugador es mayor, entonces su premio debe ser menor para que el juego sea justo. Este tipo de razonamiento puede vincularse con el significado intuitivo de la proporcionalidad, que implica la comparación cualitativa de relaciones sin necesidad de formalizar con cálculos. Un ejemplo de ello es la respuesta del estudiante A1 que calcula la probabilidad que tiene de ganar cada jugador, pero después no justifica ni determina el premio: “P(A) = 16/36 = 44%; P(B) = 20/36 = 56%; Amira debería obtener mayor premio que Carlos, ya que hay menos posibilidades de que salga 0 o 1”. Otro ejemplo, es la respuesta del estudiante A6: “Amira tiene una posibilidad de ganar de 16/36, mientras que Carlos 20/36, así que el premio debe ser más alto para Amira ya que tiene menos posibilidades de ganar”.

• Relación aditiva (comparación). En esta categoría se incluyen resoluciones en las que los estudiantes asignan un premio para cada jugador basándose en una comparación aditiva entre probabilidades o casos favorables. En lugar de vincular la probabilidad con el premio de forma proporcional, se establece la asignación del premio a partir de la diferencia (suma o resta) entre las probabilidades o entre los casos favorables, pero la acción es la misma desde distintos puntos de vista. Lo que hacen es comparar probabilidades para justificar la diferencia en los premios. Un ejemplo de ello sería la resolución del estudiante A25, que tras calcular la probabilidad de ganar de cada jugador, notando una diferencia de 4 en los casos favorables (entre 16 y 20), determina los premios replicando esta diferencia: “Amira 16/36, Carlos 20/36 entonces Amira 19€ y Carlos 15€”. Otro ejemplo es la respuesta del estudiante A34, que compara las probabilidades indicando que Amira debe recibir un premio mayor de 1/9 respecto al otro jugador, debido a que su probabilidad de ganar es menor en esa misma cantidad: “Amira 16/36 Carlos 20/36. Amira debe ganar 1/9 más de premio con respecto a Carlos, ya que Carlos tienen un 20/36 de probabilidad de ganar y Amira un 15/36, lo que es una diferencia de 4/36 = 1/9 ”.

Cabe destacar que, dentro de esta categoría, se identifican dos tipos de magnitudes utilizadas para justificar la asignación de los premios: una basada en la diferencia de probabilidades, y otra en la diferencia de casos favorables, como se observa en los ejemplos de los estudiantes A34 y A25, respectivamente.

• Relación de proporcionalidad directa intuitiva-cualitativa. En esta categoría se encuentran aquellas resoluciones en las que los estudiantes establecen una relación de proporcionalidad directa cualitativa entre la probabilidad de ganar y el premio. Por ejemplo, el estudiante A17 que determina que: “Carlos se llevaría un poco más que Amira porque Carlos tiene más probabilidad”. Este razonamiento refleja un significado intuitivo de la proporcionalidad y además incorrectamente directa, ya que no se cuantifica.

• Cálculo de probabilidades incorrecto e incompleto. Esta categoría engloba las respuestas en las que los estudiantes calculan incorrectamente la probabilidad de ganar de cada jugador y no determinan el premio. Un ejemplo sería la respuesta del estudiante A13 que se equivoca al calcular la probabilidad de ganar que presenta cada jugador y luego no determina el premio “P(Amira) = 11/36 = 52% ; P(Carlos) = 10/36 = 48%”. Estas respuestas presentan una comprensión incompleta de los procesos probabilísticos y ausencia de razonamiento proporcional.

En la Tabla 5 se observa que en esta situación predomina el uso de los significados intuitivo y aritmético de la proporcionalidad. Sin embargo, destaca que cuatro estudiantes muestran un significado proto-algebraico de la proporcionalidad, lo que evidencia mayor formalización en sus estrategias de resolución. En concreto, tres de ellos (A36, A38 y A46) aplican la regla de tres para establecer relaciones de proporcionalidad inversa, mientras que el cuarto (58) plantea una ecuación de ganancia, evidenciando una comprensión más estructurada del problema basada en las relaciones entre variables.

Tabla 5

Frecuencia y Porcentaje de respuestas por categorías en la situación b)

|

Categoría |

Frecuencia |

Porcentaje |

Significado de la proporcionalidad |

|

Relación de proporcionalidad inversa* |

4 |

6,45% |

Proto-algebraico |

|

Relación proporcional inversa intuitiva-cualitativa |

11 |

17,74% |

Intuitivo |

|

Relación aditiva (comparación) |

6 |

9,68% |

Aritmético |

|

Relación de proporcionalidad directa intuitiva-cualitativa |

2 |

3,23% |

Intuitivo |

|

Cálculo de probabilidades incorrecto e incompleto. |

12 |

19,35% |

Ausente |

|

No concluyente |

10 |

16,13% |

Ausente |

|

Sin respuesta |

17 |

27,42% |

*Categoría de resoluciones correctas.

A continuación, describimos las categorías relacionadas con la situación c) derivadas del análisis de contenido de las producciones de los estudiantes:

• Relación de proporcionalidad inversa ganancia-probabilidad de éxito. En esta categoría se agrupan las resoluciones dadas por aquellos estudiantes que, partiendo de la información sobre los premios, deducen cómo deben repartirse las probabilidades para que el juego sea justo. Es decir, establecen una relación de proporcionalidad inversa entre el premio y la probabilidad de ganar. Los estudiantes reconocen que, si un jugador recibe el doble de premio que el otro, entonces su probabilidad de ganar debe ser la mitad del otro, cuantificando correctamente esta relación. Un ejemplo es la respuesta dada por el estudiante A6 que afirma: “Si Amira gana el doble y Salomón la mitad, Salomón debe tener el doble de posibilidades de ganar así que a Salomón le asignaría el número 0,2,1 y a Amira el número 5,4,3”. Todas las resoluciones incluidas en esta categoría presentan un significado aritmético de la proporcionalidad, ya que realizan cálculos y operaciones aritméticas para ajustar la relación entre el premio y la probabilidad.

• Relación cualitativa inversa entre éxito-ganancia. Esta categoría agrupa las resoluciones que, sin llegar a formalizar una relación proporcional, establecen de manera cualitativa que el jugador con mayor premio debe tener una menor probabilidad de ganar o, lo que es lo mismo, debe ganar menos veces. Aunque se establece una relación inversa, no se determina un valor específico para la probabilidad de ganar o para los sucesos que hacen ganar a cada jugador. Un ejemplo de esta categoría es la respuesta dada por el estudiante A32, cuyo razonamiento se mantiene a nivel cualitativo, indicando que el jugador que recibe menor premio es el que debe ganar un mayor número de veces para conseguir un juego equitativo: “Que Salomón debería ganar más veces para que el juego sea justo”. Otro ejemplo de esta categoría es la resolución del estudiante A17 que afirma que un jugador debe ganar un número específico de veces, pero sin justificar ni calcular las probabilidades correspondientes ni los sucesos: “Salomón debería ganar 4 veces y Yasmina 2 veces”. Estas resoluciones están relacionadas con un significado intuitivo de la proporcionalidad.

• El juego no puede ser justo/Reparto equitativo de sucesos. En esta categoría se agrupan las resoluciones en las que los estudiantes no aceptan que un juego pueda ser justo si las probabilidades de éxito entre los jugadores son diferentes. Algunos estudiantes simplemente rechazan la posibilidad que el juego pueda ser justo debido a las probabilidades diferentes de ganar de cada jugador. Por lo tanto, no proponen valores para los premios ya que no tienen en cuenta que los premios tienen un rol en la consideración de un juego justo. Por ejemplo, el estudiante A42 indica: “La probabilidad no es la misma ya que uno gana más que el otro y tampoco es justo”. Otros buscan igualar las probabilidades de los jugadores sin considerar la asignación de los premios. Ejemplo de ello es la respuesta del estudiante A33: “Salomón debería ganar cuando sale 0, 1 y 5 que da un total de 18/36 y Yasmina debería ganar cuando sale 2,3 y 4 que da un total de 18/36”. Las resoluciones agrupadas en esta categoría muestran ausencia de razonamiento proporcional.

En la Tabla 6 se observa que un alto porcentaje de participantes no ha resuelto la situación c), con un 61,29% de las respuestas clasificadas en la categoría “Sin respuesta” y un 11,29% en “No concluyente”. Esto sugiere que esta situación ha resultado especialmente difícil para los estudiantes, quienes no logran ofrecer una solución completa o clara. Los que lo hacen, en su mayoría, abordan la tarea de manera cualitativa.

Tabla 6

Frecuencia y porcentaje de respuestas por categorías en la situación c)

|

Categoría |

Frecuencia |

Porcentaje |

Significados de la proporcionalidad |

|

Relación de proporcionalidad inversa ganancia -probabilidad de éxito* |

4 |

6,45% |

Aritmético |

|

Relación cualitativa inversa entre éxito-ganancia |

6 |

9,67% |

Intuitivo |

|

El juego no puede ser justo |

7 |

11,29% |

Ausente |

|

No concluyente |

7 |

11,29% |

Ausente |

|

Sin respuesta |

38 |

61,29% |

*Categoría de resoluciones correctas.

4.2. Resultados sobre significados de la proporcionalidad

Respecto a los significados de la proporcionalidad observados en las resoluciones de los 62 participantes (Tabla 7), se puede apreciar que, en la situación a), una parte importante de estudiantes no emplea la proporcionalidad en su solución (29,03%) o bien no responde (24,19%). De entre las resoluciones que sí implican relaciones de proporcionalidad, predominan aquellas de carácter aritmético (40,32%) y cualitativo-intuitivo (6,45%). En estas últimas, el alumnado se apoya de argumentos verbales, sin realizar cálculos explícitos, como en la respuesta del estudiante A18: “Deberían de ganar lo mismo ya que tienen las mismas probabilidades de ganar”. En contraste, los estudiantes que emplean un significado aritmético de la proporcionalidad, además de determinar que los dos jugadores tienen la misma probabilidad de ganar, concluyen que el premio debe ser el mismo para ambos.

En el caso de la situación b), las respuestas que implican el uso del razonamiento proporcional corresponden principalmente a significados intuitivos (20,97%), en la mayoría de los casos mediante una relación inversa entre probabilidad y premio, argumentando que si un jugador tiene menos probabilidades de ganar debería recibir un premio mayor para equilibrar el juego y que sea justo. También aparecen respuestas de tipo aritmético (9,68%) con cierto grado de cuantificación, aunque sin un tratamiento algebraico. Cabe destacar que solo cuatro resoluciones (6,45%) hacen uso de un significado proto-algebraico, lo que evidencia un mayor nivel de formalización. En tres de estos casos se utiliza la regla de tres, mientras que el cuarto plantea explícitamente una ecuación de ganancia con incógnita, lo que representa un mayor grado de formalización en las resoluciones, tratándose de un significado proto-algebraico de la proporcionalidad.

Por último, en la situación c), se observa un elevado porcentaje de estudiantes que no responde (61,29%). Entre los que sí lo hacen, un 9,68% utiliza un significado intuitivo de la proporcionalidad, por ejemplo, el estudiante A32 que señala: “Salomón debería ganar más veces para que el juego sea justo”. Mientras que un 6,45% aplica estrategias aritméticas, estableciendo cuándo debe ganar exactamente cada jugador para lograr la equidad.

En conjunto, estos resultados sugieren que los significados de la proporcionalidad movilizados por el alumnado están estrechamente relacionados con las demandas específicas de cada situación. En las situaciones a) y b), donde las relaciones proporcionales son más directas, un significado intuitivo o aritmético parece suficiente para resolver el problema, mientras que la situación c), más compleja, exige un mayor nivel de formalización para su resolución y, por tanto, presenta una alta frecuencia de no respuesta. Esto podría explicar la escasa presencia de significados proto-algebraicos o algebraico-funcionales en la situación a) debido a que no son necesario para la resolución, mientras su ausencia en la situación c), depende más bien de la complejidad de la situación que el estudiantado en general no ha sabido afrontar.

Sin embargo, hay que señalar que, aunque en este contexto el estudiantado en su mayoría no utilizó relaciones multiplicativas de proporcionalidad, esto no necesariamente implica que este patrón no se presente en otros tipos de tareas y contextos.

Tabla 7

Frecuencias y porcentajes de significados de la proporcionalidad encontrados en las resoluciones por cada situación de la tarea.

|

Significados de la proporcionalidad |

Frecuencia a) |

Porcentaje a) |

Frecuencia b) |

Porcentaje b) |

Frecuencia c) |

Porcentaje c) |

|

Ausente |

18 |

29,03% |

22 |

35,48% |

14 |

22,58% |

|

Intuitivo |

4 |

6,45% |

13 |

20,97% |

6 |

9,68% |

|

Aritmético |

25 |

40,32% |

6 |

9,68% |

4 |

6,45% |

|

Proto-algebraico |

0 |

0% |

4 |

6,45% |

0 |

0% |

|

No responde |

15 |

24,19% |

17 |

27,42% |

38 |

61,29% |

4.3. Resultados sobre grado de corrección

Cabe destacar que en las tablas de 4 a 7, se han ido indicando con un asterisco cuales son las categorías que incluyen las respuestas correctas. En la siguiente Tabla 8 se muestran los estadísticos descriptivos de la valoración del grado de corrección de las respuestas del alumnado para la exploración inicial y para cada situación planteada en la tarea, de acuerdo con lo indicado en el apartado 3.3, así como la valoración global obtenida sumando las puntuaciones en la exploración inicial y en las varias situaciones.

La valoración media de 1.11 indica un nivel de corrección relativamente alto en las resoluciones a la exploración inicial. En este caso, las resoluciones son en su mayoría correctas o con pequeños errores, lo que sugiere que los estudiantes manejan los conceptos iniciales (espacio muestral, probabilidad) planteados en la tarea. Con una media de 0.98, los resultados en la situación a) resultan decididamente mejores que en las situaciones b) y c). La situación b) con una media de 0.54, ha resultado compleja para los estudiantes. Muchos cometieron errores al calcular las probabilidades o no aplicaron correctamente las relaciones entre las probabilidades y los premios. La situación c) destaca por ser la más compleja según lo reflejado en la puntuación media (0.23).

La puntuación total, sobre 8, muestra un resultado medio de 3.24, lo que refleja que, aunque algunos estudiantes desempeñan adecuadamente las primeras partes de la tarea, la complejidad creciente de las situaciones b) y c) afecta negativamente a las puntuaciones finales.

Tabla 8

Estadísticos descriptivos de valoración numérica por situación y global

|

Mín. |

Máx. |

Media |

Mediana |

Moda |

Desviación estandar |

Desviación típica |

||

|

Grado de corrección |

Inicial |

0 |

2 |

1.11 |

1.5 |

2 |

0.94 |

0.119 |

|

a) |

0 |

2 |

0.98 |

1 |

0 |

0.96 |

0.122 |

|

|

b) |

0 |

2 |

0.54 |

0 |

0 |

0.77 |

0.097 |

|

|

c) |

0 |

2 |

0.23 |

0 |

0 |

0.61 |

0.071 |

|

|

Puntuación total |

0 |

8 |

3.24 |

4 |

4 |

2.28 |

0.29 |

|

5. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los problemas de juego justo ofrecen un escenario ideal para aplicar el razonamiento proporcional. Resolverlos implica comparar las probabilidades de ganar de los jugadores, las cuales se expresan como razones entre casos favorables y posibles. La equidad se establece en un primer momento al comparar estas razones. En situaciones donde las probabilidades difieren, la justicia se alcanza estableciendo una relación de proporcionalidad inversa entre la probabilidad de ganar y el premio. Para que el juego sea equitativo, la ganancia esperada, producto de la probabilidad y el premio, debe ser uniforme para todos los jugadores. En consecuencia, la resolución de estos desafíos de juego justo demanda una comprensión y aplicación efectiva de razonamiento de proporcionalidad inversa. En definitiva, los escenarios de juego justo se erigen como contextos prácticos y significativos para el desarrollo y la aplicación del razonamiento proporcional (Burgos et al., 2022).

Los resultados de este estudio reflejan una tendencia similar a la observada en investigaciones previas sobre el razonamiento proporcional en contexto del juego justo en alumnado de secundaria. Se observa un uso limitado de estrategias multiplicativas avanzadas, incluso tratándose de alumnado de secundaria, en particular en aquellas situaciones, como la b) y la c), que requieren un nivel de razonamiento proporcional más alto. Cuando se trata de comparar razones donde no hay una relación simple entre los términos, la mayoría de estudiantes no utiliza estrategias multiplicativas, lo que coincide con los resultados de Batanero y Hernández-Solís (2023). Asimismo, se observa la presencia de estrategias aditivas cuando, al comparar probabilidades, los estudiantes se fijan en la diferencia entre casos favorables y desfavorables o entre las probabilidades, en lugar de considerar la proporción (Batanero y Hernández-Solís, 2023).

En situaciones de juego justo donde las probabilidades de ganar son diferentes, la equidad se logra mediante una relación de proporcionalidad inversa entre la probabilidad de ganar y el premio. Los estudiantes, incluso en secundaria, muestran dificultades para comprender y aplicar esta relación para determinar premios justos, recurriendo en estos casos a relaciones de tipo directo, en lugar de inverso, sea cualitativo o aritmético (Hernández-Solís et al., 2021).

Cabe destacar también como los resultados muestran que en situaciones más complejas hay un retorno a concepciones intuitivas fundamentales sobre juego justo. En algunos casos, estas se manifiestan con afirmaciones respecto a la necesidad de equiprobabilidad, es decir que todos los participantes deben tener las mismas posibilidades de ganar, tal como lo destacado por otros autores (Batista et al., 2022; Borovcnik y Kapadia, 2014).

Se observa que estudiantes que utilizan estrategias proporcionales para resolver problemas de menor dificultad pueden volver a estrategias aditivas o de comparación cualitativa cuando se enfrentan a problemas más complejos tal como lo hallado también por Batanero y Hernández-Solís (2023).

De los resultados emerge que el empleo de significados más algebraicos de la proporcionalidad por los estudiantes parece relacionarse directamente con su capacidad para resolver problemas de juegos justos más complejas que implican comparación de probabilidades y ajuste de ganancias. Aquellos que emplean solo significados de la proporcionalidad cualitativo y aritméticos tienden a tener éxito solo en problemas más elementales que no requieren un razonamiento proporcional sofisticado, tal como destacado también en Gea et al. (2023).

A pesar de tratarse de grupos de Educación Secundaria Obligatoria (62 alumnos de segundo y tercer curso), se ha observado que una parte significativa de los participantes no emplea significados de la proporcionalidad aritméticos o algebraicos. En lugar de ello, muchos estudiantes recurren a razonamientos más intuitivos y cualitativos, como los basados en relaciones cualitativas de “a más, menos” o “a más, más”, sin una formulación cuantitativa de la relación proporcional, ni directa ni inversa.

En conclusión, esta investigación muestra que el estudiantado de secundaria presenta limitaciones en la resolución de problemas en el contexto de juego justo. Al analizar las estrategias empleadas por los estudiantes, la falta de aplicación de procedimientos que involucran el razonamiento proporcional se identifica como un elemento que incide negativamente en el éxito. Los resultados muestran que el estudiantado recurre a estrategias intuitivo-cualitativas, y aditivas, a veces aplicando la proporcionalidad directa cuando es necesario aplicar la proporcionalidad inversa. Además, esta tendencia se hace más evidente al presentarse situaciones más complejas, por ejemplo, cuando se solicita determinar los premios dadas unas probabilidades de ganar diferentes para cada jugador o cuando se solicita indicar las probabilidades de ganar dados unos premios diferentes para que el juego sea justo. Estas tendencias están en línea con los hallazgos obtenidos en otras investigaciones como mostrado en los anteriores párrafos.

Una limitación importante de este estudio es el tamaño reducido y no aleatorio de la muestra, lo que limita la generalización de los resultados. Sería útil contar con una muestra más amplia y representativa, que abarque diferentes niveles de la Educación Secundaria, y realizar un seguimiento longitudinal para analizar la evolución en el razonamiento proporcional a lo largo del tiempo. El seguimiento de la evolución de estos conceptos a lo largo de los cursos permitiría diseñar estrategias pedagógicas más efectivas para mejorar el razonamiento proporcional y algebraico en los estudiantes de secundaria.

Este estudio proporciona información valiosa para el profesorado en formación o en servicio de matemáticas, ya que permite identificar el contexto probabilístico como un área en la que el estudiantado necesita mejorar su razonamiento proporcional, particularmente en relación con el juego justo.

Agradecimientos

Investigación realizada como parte del proyecto de investigación PID2022-139748NB-100 financiado por MCIN/AEI/10.13039/501100011033/ y por FEDER, UE y en el seno de la Unidad de Excelencia Unidad de Excelencia de Investigación del Campus Universitario de Melilla (UECUMel), código de referencia: UCE-PP2024-02.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Batanero, C. y Álvarez-Arroyo, R. (2024). Teaching and learning of probability. ZDM - Mathematics Education, 56(1), 5-17. https://doi.org/10.1007/s11858-023-01511-5

Batanero, C., Chernoff, E., Engel, J., Lee, H. y Sánchez, E. (2016). Research on Teaching and Learning Probability. Springer. https://doi.org/10.1001/jama.1965.03090240059015

Batanero, C. y Hernández-Solís, L.A. (2023). A Comparative Study of Proportional reasoning of Costa Rican and Spanish students in ratio comparison problems. Uniciencia, 37(1), 1-20. https://doi.org/10.15359/ru.37-1.21

Batista, R., Borba, R. y Henriques, A. (2022). Fairness in Games: a Study on Children’S and Adults’ Understanding of Probability. Statistics Education Research Journal, 21(1), 13. https://doi.org/10.52041/serj.v21i1.79

Begolli, K.N., Dai, T., McGinn, K.M. y Booth, J.L. (2021). Could probability be out of proportion? Self-explanation and example-based practice help students with lower proportional reasoning skills learn probability. Instructional Science, 49(4), 441-473. https://doi.org/10.1007/s11251-021-09550-9

Borovcnik, M. y Kapadia, R. (2014). A Historical and Philosophical Perspective on Probability. En E.J. Chernoff y B. Sriraman (Eds.), Probabilistic Thinking, Advances in Mathematics Education (pp. 7-34). Springer. https://doi.org/10.1007/978-94-007-7155-0_2

Boyer, T. y Levine, S.C. (2015). Prompting Children to Reason Proportionally: Processing Discrete Units as Continuous Amounts. Developmental Psychology Manuscript, 51(5), 615-620. https://doi.org/10.1037/a0039010

Bryant, P. y Nunes, T. (2012). Children’s Understanding of Probability: A Literature Review. Nuffield Foundation.

Burgos, M. (2023). Razonamiento algebraico elemental: implicaciones en la formación de profesores. Universidad de Almería.

Burgos, M., Batanero, C. y Godino, J.D. (2022). Niveles de algebrización en el estudio de la probabilidad. Mathematics, 10(4), 1-20. https://doi.org/10.3390/math10010091

Burgos, M. y Godino, J.D. (2020). Modelo ontosemiótico de referencia de la proporcionalidad: Implicaciones para la planificación curricular en primaria y secundaria. Avances de Investigación en Educación Matemática, 18, 1-20. https://doi.org/10.35763/aiem.v0i18.255

Cañizares, M.J., Batanero, C., Serrano, L. y Ortiz, J.J. (1999). Comprensión de la idea de juego equitativo en los niños. Números - Revista de Didáctica de Las Matemáticas, 37, 37-55.

Cohen, L., Manion, L. y Morrison, K. (2011). Research Methods in Education. Routledge.

Gea, M.M., Hernández-Solís, L.A., Batanero, C. y Álvarez-Arroyo, R. (2023). Relating students’ proportional reasoning level and their understanding of fair games. Journal on Mathematics Education, 14(4), 663-682. https://doi.org/10.22342/jme.v14i4.pp663-682

Godino, J.D. (2024). Enfoque ontosemiótico en educación matemática. Fundamentos, herramientas y aplicaciones. McGraw Hill-Aula Magna.

Godino, J.D., Batanero, C. y Font, V. (2019). The Onto-Semiotic Approach: Implications for the prespective character od didactics. For the Learning of Mathematics, 39(1), 38-43.

Godino, J.D., Neto, T., Wilhelmi, M.R., Aké, L.P., Etchegaray, S. y Lasa, A. (2015). Niveles de algebrización de las prácticas matemáticas escolares. Articulación de las perspectivas ontosemiótica y antropológica. Avances de Investigación en Educación Matemática, 8, 1-24. https://doi.org/10.35763/aiem.v1i8.105

Hernández-Solís, L.A., Batanero, C., Álvarez-Arroyo, R. y Gea, M.M. (2021). Significados personales del concepto de juego equitativo en niños y niñas costarricenses. Innovaciones Educativas, 23(34), 228-243. https://doi.org/10.22458/ie.v23i34.3429

Hernández-Solís, L.A., Batanero, C. y Gea, M.M. (2023). Costa Rican students’ proportional reasoning and comparing probabilities in spinners. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 19(12), em2373. https://doi.org/10.29333/ejmste/13869

Rubio-Chueca, J.M., Muñoz-Escolano, J.M. y Beltrán-Pellicer, P. (2021). La probabilidad en los problemas de olimpiadas matemáticas de Secundaria en España. Contextos Educativos. Revista de Educación, 28, 29-50. https://doi.org/10.18172/con.4970

Supply, A.S., Vanluydt, E., Van Dooren, W. y Onghena, P. (2023). Out of proportion or out of context? Comparing 8- to 9-year-olds’ proportional reasoning abilities across fair-sharing, mixtures, and probability contexts. Educational Studies in Mathematics, 113(3), 371-388. https://doi.org/10.1007/s10649-023-10212-5

Van Dooren, W. (2014). Probabilistic thinking: Analyses from a psychological perspective. En E. Chernoff y B. Sriraman (Eds.), Probabilistic thinking: Presenting plural perspectives (pp. 123-126). Springer. http://doi.org/10.1007/978-94-007-7155-0_7

Como citar:

López-Terrez, M. y Albanese, V. (2025). Significados de la proporcionalidad en tareas de juego justo por alumnado de Secundaria. Revista de Educación Estadística, 4, 1-25. https://doi.org/10.29035/redes.4.1.5

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

1 *Autor de correspondencia: vealbanese@ugr.es (V. Albanese)

ORCID: https://orcid.org/0009-0008-7179-0536 (e.martaterrez@go.ugr.es).

2 ORCID https://orcid.org/0000-0002-3176-2468 (vealbanese@ugr.es).