|

|

Revista de Educación Estadística Vol. 4, pp. 1-20, ene. 2025 - dic. 2025 ISSN 2810-6164 |

DOI: https://doi.org/10.29035/redes.4.1.9

ATIVIDADES PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO ESTATÍSTICA, NARRADAS POR PROFESSORES DE MATEMÁTICA

Actividades pedagógicas en educación estadística, narradas por profesores de matemáticas

Pedagogical activities in statistical education narrated by mathematics teachers

Celi Espasandin Lopes1

Pontifícia Universidade Católica de Campinas (Campinas, Brasil)

Regina Célia Grando2

Universidade Federal de Santa Catarina (Florianópolis, Brasil)

Resumo

A sociedade vive, nos tempos atuais, um cotidiano centrado no uso de tecnologias digitais da informação e comunicação, as quais têm alterado as formas de: trabalho, comunicação, relação, ensino e aprendizagem. Esse movimento de vida requer de nós análises ligeiras, que direcionem às tomadas de decisões acertadas. Com isso, os conhecimentos estatístico e probabilístico se tornam cada vez mais essenciais à formação de todas as pessoas. O artigo decorre de uma pesquisa colaborativa entre pesquisadores universitários e professores pesquisadores escolares, em aproximações com a etnografia em ambiente escolar, de maneira a estreitar os laços entre escolas e universidades. O objetivo é discutir, a partir das narrativas pedagógicas de dois professores participantes da pesquisa, atividades pedagógicas desenvolvidas com alunos de 12 a 14 anos. Para atingi-lo se desenvolve uma pesquisa (auto)biográfica, que toma as narrativas de si como práticas de formação e (auto)formação, em grupos de trabalho colaborativos, visando investigar a reflexividade autobiográfica e suas repercussões nos processos de constituição da subjetividade e da inserção social do sujeito. Os resultados preliminares apontam para a potencialidade das atividades pedagógicas elaboradas com professores que ensinam estatística e probabilidade no ensino fundamental, quando considerados o contexto social e político no qual se insere a escola. Considera-se que a sistematização deste estudo fornece indícios para futuras políticas públicas relacionadas a diretrizes curriculares de Matemática, no que se refere ao ensino e à aprendizagem da Estatística e da Probabilidade.

Palavras-chave: Estatística, Prática docente, Narrativas pedagógicas, Anos finais do Ensino Fundamental.

Resumen

Hoy en día, la sociedad vive una vida cotidiana centrada en el uso de las tecnologías digitales de la información y la comunicación, las cuales han cambiado las formas de: trabajar, comunicarse, relacionarse, enseñar y aprender. Este movimiento de la vida exige que hagamos análisis rápidos que nos lleven a tomar las decisiones correctas. Como resultado, el conocimiento estadístico y probabilístico se vuelve cada vez más esencial para la educación de todas las personas. El artículo es resultado de una investigación colaborativa como forma de abordar la etnografía en el ámbito escolar con el fin de incrementar la participación de los investigadores de las escuelas en acciones conjuntas con los docentes, fortaleciendo los vínculos entre escuelas y universidades. Se considera que la sistematización de este estudio aporta evidencia para futuras políticas públicas relacionadas con las directrices curriculares de Matemáticas, en lo que respecta a la enseñanza y aprendizaje de la Estadística y Probabilidad. El objetivo es discutir, con base en narrativas pedagógicas, la implementación y evaluación de actividades pedagógicas desarrolladas con alumnos de 12 a 14 años. Para ello, se desarrolla una investigación (auto)biográfica, que toma las narrativas de sí como prácticas de formación y autoformación, buscando investigar la reflexividad autobiográfica y sus repercusiones en los procesos de constitución de la subjetividad y la inserción social del sujeto. Los resultados preliminares indican el potencial de las actividades pedagógicas desarrolladas por los profesores que enseñan estadística de la escuela primaria al considerar el contexto social y político en que se inserta la escuela.

Palabras clave: Estadística, Práctica docente, Narrativas pedagógicas, Educación Secundaria.

Abstract

Nowadays, society lives in a daily life centered on the use of digital information and communication technologies, which have changed the ways of working, communicating, relating, teaching, and learning. This movement of life requires us to make quick analyses that lead to the right decision-making. As a result, statistical and probabilistic knowledge has become increasingly essential to the education of all people. This article is the result of collaborative research as a means of approaching ethnography in the school environment in order to increase the participation of researchers in schools in joint actions with teachers, strengthening ties between schools and universities. It is considered that the systematization of this study provides clues for future public policies related to curriculum guidelines for Mathematics, with regard to the teaching and learning of Statistics and Probability. The objective is to discuss, based on pedagogical narratives, the implementation and evaluation of pedagogical activities developed with students aged 12 to 14. To achieve this, an (auto)biographical research is developed, which takes the narratives of oneself as practices of formation and self-formation, aiming to investigate the autobiographical reflexivity and its repercussions on the processes of constitution of subjectivity and social insertion of the subject. The preliminary results indicate the potential of the pedagogical activities developed by teachers who teach statistics in elementary school when considering the social and political context in which the school is inserted.

Keywords: Statistics, Teaching practice, Pedagogical narratives, Middle school.

Recibido: 21/03/2025 - Aceptado: 26/06/2025

1. INTRODUÇÃO

O cotidiano da sociedade contemporânea centra-se no uso de tecnologias digitais da informação e comunicação, as quais têm alterado as formas de: trabalho, comunicação, relação, ensino e aprendizagem. Esse movimento de vida requer de nós rápidas tomadas de decisões acertadas. Com isso, os conhecimentos estatístico e probabilístico se tornam cada vez mais essenciais à formação de todas as pessoas.

Este artigo decorre de uma pesquisa colaborativa como meio para aproximações com a etnografia em ambiente escolar, de maneira a ampliar a participação de pesquisadores na escola em ações conjuntas com os professores, estreitando laços entre escolas e universidades. O objetivo é discutir, a partir das narrativas pedagógicas de dois professores participantes da pesquisa, a implementação e a avaliação de atividades pedagógicas desenvolvidas com alunos de 12 a 14 anos.

Com efeito, pesquisas realizadas por Lopes e Mendonça (2017), Grando e Lopes (2020), Scarlassari e Lopes (2021), Lopes (2022) e Lopes, Augusto e Toledo (2023) indicam a importância e a necessidade de se considerar a produção de narrativas de professores que atuam na Educação Básica, as quais decorrem de processos formativos desenvolvidos de forma contínua em grupos de estudos que realizam encontros quinzenais para debater referências teóricas. Na interação entre pesquisadores e professores, em um espaço colaborativo e não hierárquico, no qual se reconhece o professor como produtor e divulgador de conhecimento, tais estudos alavancam o redimensionamento de práticas docentes através do planejamento, da aplicação e da avaliação de atividades investigativas realizadas por seus alunos.

Trata-se de uma pesquisa (auto)biográfica, que toma as narrativas de si como práticas de formação e (auto)formação, visando investigar a reflexividade autobiográfica e suas repercussões nos processos de constituição da subjetividade e da inserção social do sujeito. Buscamos, por meio das narrativas, suscitar os professores narradores à (auto)formação, a qual provoca a mobilização das capacidades de sensibilidade, conscientização e compromisso com o outro.

A abordagem narrativa no âmbito da formação continuada do professor de Matemática, com vistas ao seu desenvolvimento profissional, inclui a discussão sobre escritas que envolvem debater atividades pedagógicas que vivenciaram ou conheceram, a fim de compreender sua agência docente nesse processo.

Assim, estruturamos o artigo em quatro seções: marcos teóricos, metodologia, discussão e análise das atividades narradas pelos professores e considerações finais.

2. MARCOS TEÓRICOS

2.1. Educação Estatística nas aulas de matemática

A Educação Estatística, como área de pesquisa, ainda é emergente em muitos países. No Brasil, desde o final da década de 1990, vem se consolidando por meio da ampliação de pesquisas que têm focalizado o ensino de probabilidade e estatística em diferentes contextos. Mais recentemente, tem-se destacado a importância do letramento estatístico e do letramento probabilístico na formação do indivíduo.

Várias têm sido as definições de letramento estatístico (Gal, 2002; Özmen e Baki, 2021; Setiawan e Sukoco, 2021; Tractenberg, 2017). Os pesquisadores brasileiros Campos et al. (2011) ponderam que o letramento estatístico se refere à habilidade de comunicação estatística, que o raciocínio estatístico envolve a conexão ou a combinação de ideias e conceitos estatísticos e que o pensamento estatístico diz respeito à capacidade de relacionar dados quantitativos com situações concretas, considerando a presença da variabilidade e da incerteza e escolhendo adequadamente as ferramentas estatísticas para o processo de análise.

Tendo em vista questões mais atuais e subjetivas de nossa sociedade, Gould (2017) defende uma definição que inclui princípios mínimos: como entender quem coleta os dados, por que e como eles são coletados; saber analisar e interpretar dados de amostras aleatórias e não aleatórias; compreender em que consistem a privacidade e a propriedade de dados; ser capaz de criar representações descritivas básicas de dados para responder a perguntas sobre processos reais; perceber a importância da origem dos dados; entender como os dados são armazenados; compreender como as representações do computador podem variar e por que os dados às vezes são alterados antes da análise; e, finalmente, captar alguns aspectos da modelagem preditiva.

Gal (2005) discute que o letramento probabilístico requer o desenvolvimento do letramento estatístico geral, e também está articulado ao letramento na língua materna do indivíduo. Ademais, precisa ser construído no decorrer do processo de escolarização, crescendo gradativamente a complexidade do estudo, por envolver os seguintes aspectos conceituais: acaso, incerteza, comunicação e cálculo de probabilidades, linguagem, contexto do conceito e questões críticas ligadas a diferentes situações para a probabilidade.

Dessa forma, o letramento probabilístico é uma construção dinâmica e relativa, e seu desenvolvimento viabiliza que o indivíduo possa distinguir diferentes fontes de variabilidade, que geram tipos diversos de incerteza: medida, natural, induzida e amostral. Esse tipo de letramento demanda essencialmente desenvolver habilidades que possibilitem compreender o significado e a linguagem dos conceitos básicos de probabilidade e o uso de argumentos de probabilidade de maneira adequada em discussões públicas ou privadas (Borovcnik, 2016). Isso remete à importância de se promover uma formação em que os estudantes devem saber quais perguntas críticas devem ser feitas quando se deparam com uma afirmação de probabilidade ou incerteza, ou quando precisam gerar uma estimativa probabilística.

É essencial também que se proporcione o domínio da linguagem probabilística. O entendimento de palavras como “possível”, “impossível”, “provável”, “chance” e “possibilidade” podem facilitar a expressão de um pensamento probabilístico e, ao mesmo tempo, indicar interpretações equivocadas ou significados em contextos que exigem tomada de decisão. Para Watson (2006, p. 128), “a necessidade de apreciar a natureza do acaso para tomada de decisão em muitos contextos fora da escola torna um importante contribuinte para a literacia estatística”.

2.2. Narrativas e (auto)formação

Neste estudo utilizamos as práticas de formação e (auto)formação, para investigar a reflexividade autobiográfica e suas repercussões nos processos de constituição da subjetividade e da inserção social do sujeito, quando responsável por um processo de ensino e de aprendizagem que requer reflexões constantes sobre suas práticas profissionais. A reflexividade narrativa é entendida como a “capacidade do sujeito em operar com diversas linguagens para se constituir” em si mesmo, atribuindo sentido às suas experiências e às suas aprendizagens. “Essa capacidade humana e seu poder de formação é central nos processos constitutivos da subjetividade” (Passeggi, 2021, p. 96).

Dessa forma, a reflexividade narrativa permite ao professor reinventar a percepção de si mesmo, do outro com o qual interage e do contexto em que vive, analisando o que está posto e vislumbrando perspectivas para mudanças em suas práticas.

Conforme Passeggi (2021), por meio da narração e durante a narração, produzida por qualquer pessoa, é possível perceber-se em auto(trans)formação, mediante movimentos retrospectivos, inspectivos, prospectivos e interativos que ocorrem durante a narração. Esse processo desencadeia a (auto)formação que, no caso dos professores, se encarna sobre os processos educacionais, referindo-se

à concepção do ser humano como sujeito que conjuga a relação dialética do “eu” único socialmente integrado ao “outro/alter” (alteridade), com vistas a uma consciência de libertação/emancipação pela (reflexividade crítica), na e pela práxis dialógica (dialogicidade). É com base nessa compreensão conceitual que definimos/traduzimos/ distinguimos como referentes matriciais da (auto)formação docente os seguintes: a alteridade, a reflexividade e a dialogicidade, estabelecendo-as como subcategorias teórico-empíricas para este ensaio, encarnada a uma identidade evolutiva sustentada por uma racionalidade dialógica- reflexiva (Abreu et al., 2022, pp. 8-9).

O processo de (auto)formação docente gera a construção de conhecimentos e experiências profissionais de um professor que atua consciente do desempenho que cumpre na transformação da realidade escolar e da totalidade do contexto educacional em que está inserido. Desta forma, (auto)formação se constitui como um exercício prático centrado em habilidades pessoais e intrapessoais de avaliar as vivências diárias, em busca de ressignificações de suas experiências como docente.

Nesse movimento, a consciência de formação adequa-se ao processo e à trajetória da vida pessoal e profissional e se faz presente nas narrativas fornecidas sobre o percurso vivenciado no cotidiano da sala de aula.

Para Nóvoa (1988, p. 116) este processo provoca pensar que “ninguém forma ninguém e a formação é, inevitavelmente, um trabalho de reflexão sobre os percursos da vida”. Por isso, esta pesquisa colaborativa considera que os estudos teóricos e metodológicos com os professores participantes promovem a (auto)formação a partir do processo reflexivo em que se inserem, o qual propicia aos professores a reedificação concisa de si próprio e de sua direção pessoal e de experiências na sua formação. Ao gerir sua (auto)formação, torna-se consciente de sua identidade profissional, comprometida em exercer a profissão, visando à formação crítica e criativa de seus alunos.

Dessa forma, a (auto)formação é essencial ao professor, e os processos formativos precisam priorizar a escuta aos professores a fim de evidenciar sua produção de conhecimento. Souza (2006, p. 55) pondera que é necessário “ouvir a voz do professor, para dela extrair considerações que permitam compreender a gênese e a evolução das aprendizagens concernente ao desenvolvimento do exercício docente”.

Assim, nesta investigação assumimos a narrativa como dispositivo de (auto)formação quando ela é produzida e compartilhada em grupo colaborativo, conforme indicam Nacarato et al. (2023). Na socialização realizada entre todos os participantes, eles atribuem sentidos não apenas à experiência narrada pelo outro, mas também à sua própria experiência. Tais interações permitem que toda bagagem teórica, didático-metodológica e experiencial, proveniente de diferentes espaços formativos e profissionais, alicerce os processos de ressignificação conceitual e, mesmo, de práticas pedagógica (Nacarato et al., 2023, p. 158).

Dessa forma, a narrativa do professor extrapola o convite ao diálogo e torna-se um instrumento de desenvolvimento profissional, o qual viabiliza a agência docente, à medida que promove a produção de conhecimentos e reflexões acerca do processo vivido.

2.3. Agência docente

O conceito de agência surgiu com Giddens (1979), referindo-se à teoria do sujeito em ação, a qual deve estar situada no tempo e no espaço como um fluxo contínuo de conduta. Para o autor, a agência não diz respeito a uma série de atos discretos e isolados combinados, mas sim, à capacidade do sujeito de transformar o ambiente social em que está inserido, com o poder de atuação. A agência deve ser pensada como um comportamento adquirido pelo sujeito no momento de agir. Não é algo fixo, está sempre em mutação. As ações dependem das experiências, do contexto, das relações que são e estão sendo estabelecidas.

Eteläpelto et al. (2013) ampliam essa perspectiva e definem agência em termos de aspectos individuais e sociais do comportamento humano. Refletem que a agência pode variar ao longo do tempo e das condições que emergem em diferentes contextos e assumir uma abordagem sociocultural na qual ela é sempre exercida e manifestada dentro de certos limites e recursos socioculturais e materiais. Afirmam que a agência profissional pode se manifestar de várias maneiras, não apenas como estabelecimento e sugestão de novas práticas profissionais, mas também como manutenção das práticas já existentes, ou na luta contra as mudanças sugeridas.

Entretanto, ela não pode ser analisada de modo isolado, uma vez que está vinculada aos valores, às vivências e ao contexto em que o professor atua. Passeggi e Cunha (2013, p. 46) consideram que a “agência é particularmente importante porque implica: autoconhecimento, autoestima e capacidade de autorregulação das próprias ações”. Assim, a busca pela pesquisa, o aprofundamento teórico dos conteúdos que o docente trabalha em sala de aula e a prática focada na aprendizagem do aluno são algumas das características decorrentes da criticidade alcançada, que delineiam um movimento de agência por parte dos professores integrantes do grupo.

Nesta pesquisa, consideramos que a agência do professor se constitui na sua capacidade de agir de forma propositiva e construtiva, para direcionar seu crescimento profissional e contribuir para o crescimento de seus pares. Para que isso se efetive, o profissional precisa sentir-se empoderado e capaz de mudanças, pois a agência não apenas molda a descrição do processo de tomada de decisão dos profissionais da educação em relação aos caminhos de seu próprio desenvolvimento profissional, mas também é muito benéfica para os alunos. A profissão docente é dinâmica e, para desempenhar bem o seu papel na sala de aula, cabe ao docente estar atento às necessidades e às realidades de seus aprendizes. Dessa forma, quando os educadores se permitem portar-se como agentes, eles criam e colocam em movimento posturas e procedimentos alinhados com sua identidade (Lopes e D´Ambrosio, 2016).

Com isso, ressaltamos que a agência não é uma propriedade individual, mas está intimamente atrelada à identidade e às relações estabelecidas no contexto escolar e, também, ao processo reflexivo. A agência docente implica reflexão sobre as ações passadas e futuras, e controle sobre as escolhas pedagógicas.

Os professores, ao exercerem a agência, assumem a responsabilidade por sua experiência de aprendizagem e orientam o seu aluno de forma eficaz, proporcionando-lhe o reconhecimento de sua melhor forma de aprender. Outro aspecto a ser destacado é o controle que têm sobre seu aprendizado e desenvolvimento profissional: escolhem suas atividades e espaços de desenvolvimento, e podem gerir o ritmo, a estrutura e o ambiente de aprendizagem.

O conceito de agência profissional docente se articula ao processo de construção de narrativas na perspectiva da (auto)formação e reflexividade, na medida em que a experiência vivida e narrada acontece tanto no âmbito pessoal quanto social. Segundo Clandinin e Connelly (2015), por condições pessoais entendem-se sentimentos, esperança, desejos, reações estéticas e disposição moral do pesquisador ou do participante. Por condição social, entendem-se as condições existenciais, o ambiente, as forças e os fatores subjacentes e as pessoas que participam e formam o contexto dos indivíduos.

3. METODOLOGIA

Esta proposta se pauta na ideia de colaboração entre pesquisadores da universidade e professores pesquisadores escolares, para a produção de conhecimentos relacionados à Educação Estatística e Probabilística. A parceria entre as universidades e as escolas públicas, em diferentes estados brasileiros, proporciona a elaboração, o desenvolvimento e a análise de atividades pedagógicas em distintos contextos educacionais. A elaboração desta pesquisa colaborativa se alicerça na compreensão de professores e alunos sobre atividades pedagógicas que combinam experimentação, análise e resolução de problemas sobre temáticas reais.

O percurso metodológico se pauta na pesquisa (auto)biográfica, desenvolvida em uma das vertentes apontadas por Souza et al. (2013), que toma as narrativas de si como práticas de formação e (auto)formação, visando investigar a reflexividade autobiográfica e suas repercussões nos processos de constituição da subjetividade e da inserção social do sujeito. Essa opção metodológica possibilita desvelar práticas docentes narradas por dois professores que ensinam Estatística para a faixa etária de 12 a 14 anos e relatam as tarefas investigativas elaboradas, desenvolvidas e avaliadas por eles.

Tomamos a pesquisa narrativa tanto como fenômeno a ser investigado quanto como método utilizado na investigação – uma maneira de entender a experiência em um processo de colaboração entre pesquisador e pesquisado (Clandinin e Connely, 2015). Conforme os autores, consideramos a investigação narrativa não somente como metodologia, mas também como forma de construir a realidade, uma vez que a metodologia está ancorada em uma ontologia. A narrativa favorece evidências sobre a experiência percebida e pode ser vista como um relato, captando a riqueza e os detalhes dos significados nos assuntos humanos, com base nas evidências do mundo e da vida. E reconstrói a experiência, pois auxilia a reflexão sobre o vivido e permite a atribuição de significado ao sucedido. A experiência se desenvolve a partir de outras experiências, que levam a outras mais. Dessa forma, a narratividade ocorrida no grupo colaborativo proporciona espaços de (auto)formação, bem como de compartilhamento de agências docentes.

Diante desse movimento de conscientização de si, de (auto)conhecimento que direciona à (auto)formação, passamos a tomar consciência de que este reconhecimento de nós mesmos como sujeitos nos permite encarar o nosso itinerário de vida, articulando, de uma forma mais consciente, nossas heranças e experiências formadoras. Assim, realizamos experiências com o outro e com o mundo, elaboramos e recriamos o nosso mundo interior e, nesse ciclo, vamos construindo nossa biografia pessoal, a nossa identidade (Josso, 2010). Portanto, a formação pessoal, social, profissional e ética, na perspectiva da (auto)formação, requer que cada um de nós, na relação com o outro, possa ser pesquisador de si mesmo.

Considerando esse movimento da pesquisa narrativa, que promove uma (auto)formação, realizamos, neste estudo, um processo de análise pautado em uma perspectiva holística como forma de encontrar a melhor expressão para as tramas expressas nos relatos. Pautamo-nos em Bolívar et al. (2001), ao recomendarem tomar-se a unidade narrativa para pensar de maneira mais detalhada e informativa sobre as práticas pedagógicas desenvolvidas pelos professores em suas aulas para o desenvolvimento da Educação Estatística.

3.1. Os professores colaboradores e o contexto em que as atividades foram desenvolvidas

A professora A tem 45 anos e 22 anos de magistério. Possui graduação em Matemática e Pedagogia, atua como professora e como coordenadora da área de Matemática. É mestre em Educação e, atualmente, doutoranda em Educação. Fez três cursos de especialização em ensino de Matemática, participa regularmente de grupos de estudos colaborativos e cursos de formação continuada.

O professor R, que tem 44 anos e exerce a profissão há 24 anos, fez especialização em Ensino de Matemática, tem mestrado em Ensino de Ciências e Matemática e participa, de forma colaborativa, de um grupo de estudos e pesquisas, desde seu início, em 2011.

As escolas em que as atividades pedagógicas foram desenvolvidas são públicas e atendem o Ensino Fundamental (estudantes de 6 a 14 anos). As salas de aula possuem, em média, 25 alunos, em turmas mistas. A escola da professora A faz parte da zona rural, em um bairro afastado da cidade e acolhe alunos que vivem em área agrícola. A escola do professor B se localiza na região periférica da cidade e atende alunos com baixo poder aquisitivo.

4. DISCUSSÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

4.1. A atividade desenvolvida e narrada pela professora A

A professora A narra sobre uma atividade desenvolvida com seus alunos do 8.º e 9.º ano do Ensino Fundamental (13 e 14 anos), no segundo semestre de 2024, a qual denominou de “Acertando o Alvo”.

Ela assim narra:

Eu já tinha trabalhado com os alunos do 9º ano sobre o comprimento da circunferência e a área do círculo e propus a eles que construissemos alvos redondos para uma próxima atividade. Eles construiram 4 alvos com diâmetros de 10 cm, 20 cm, 30 cm e 40 cm, confeccionados de papelão e feltro e outros quatro aros de arame, para que na confecção desses pudéssemos discutir sobre o comprimento da circunferência e uma base quadrada de papelão e feltro para ser colocada atrás dos aros de arame. Após os alvos confeccionados, eles foram pendurados na parede externa da escola, conforme Figura 1.

Figura 1

Imagem dos alvos

Fonte: Arquivo da Professora A

Comprei bolinhas e colei velcro nelas com cola quente, em formato de cruz, conforme Figura 2.

Figura 2

Bolinha com velcro

Fonte: Arquivo da Professora A

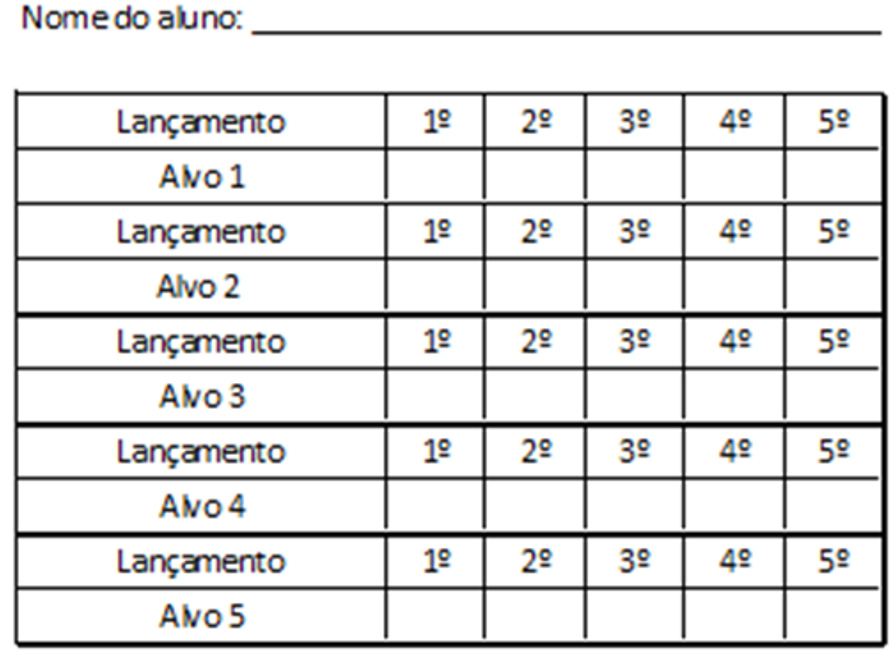

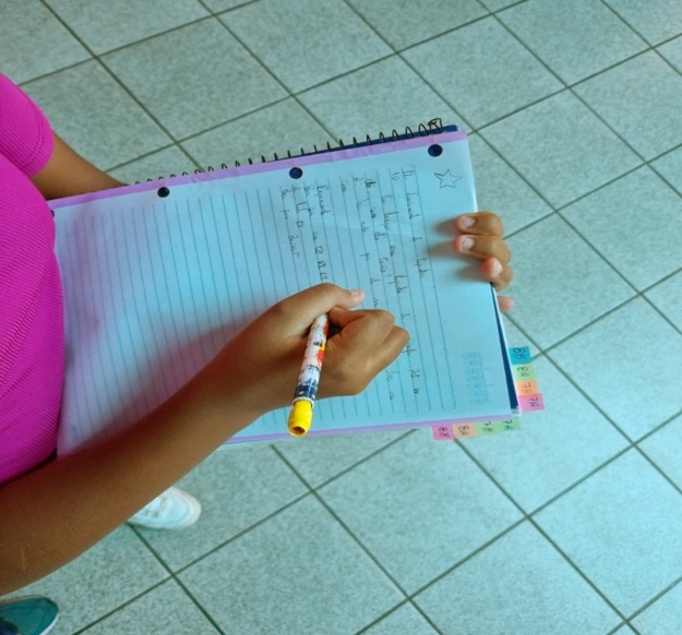

Chegou o dia dos lançamentos, ainda íamos decidir a melhor distância e altura para os alvos. Após algumas tentativas entre 1m, 2m e 3m de distância do alvo, chegamos à conclusão de que o melhor seria 2m e a altura do centro do alvo a 1,7m do chão. Para esse momento eu entreguei uma folha de registro para cada aluno anotar se acertou ou errou o lançamento. Cada um poderia repetir seu lançamento cinco vezes, como na Figura 3.

Figura 3

Folha de registro para o 9º ano

Fonte: Arquivo da Professora A

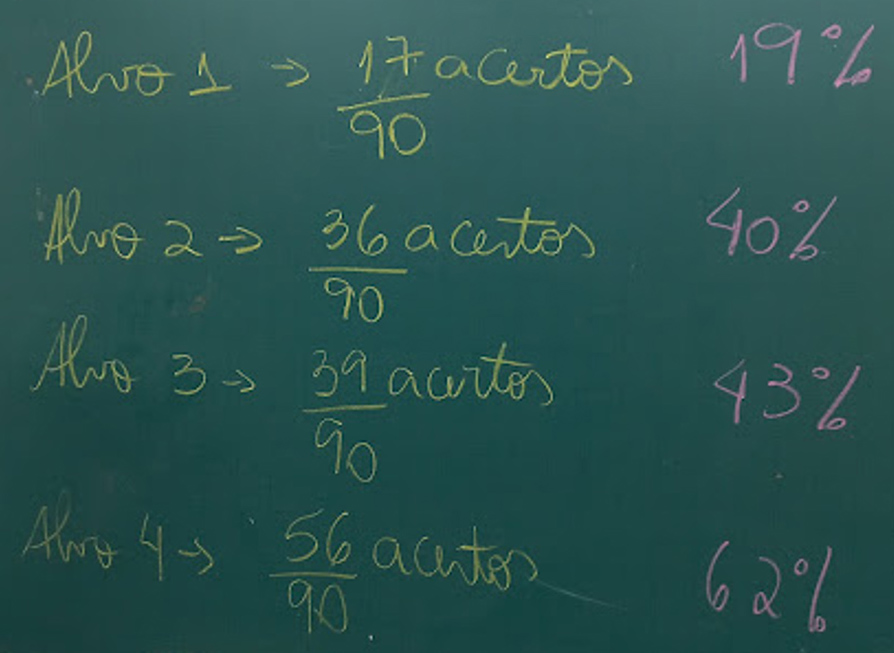

Ao final dos lançamentos analisamos os resultados individuais e de toda turma. Como já era esperado, o menor alvo teve menor porcentagem de acertos e o maior alvo, a maior porcentagem de acertos. Como no 9.º ano estavam presentes 18 alunos, e cada um lançou cinco vezes em cada alvo, tivemos 90 lançamentos em cada alvo. Observe na Figura 4, como ficou a porcentagem de acertos.

Figura 4

Porcentagens de acertos

Fonte: Arquivo da Professora A

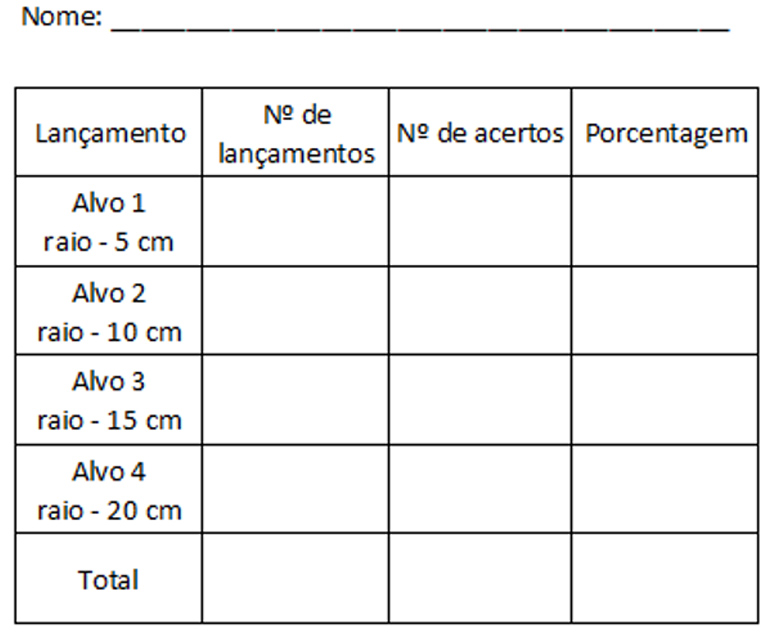

Para o dia do lançamento com o 8.º ano, reelaborei a ficha de registro, deixando espaço para que colocassem dados que não foram contemplados na ficha anterior: o número de lançamentos, o número de acertos, a porcentagem e também o total, , como na Figura 5.

Figura 5

Folha de registro para o 8º ano

Fonte: Arquivo da Professora A

Cada aluno lançou cinco vezes em cada alvo. Após os lançamentos voltamos para a sala de aula para os cálculos e conclusões. Cada aluno calculou sua porcentagem de acertos em cada alvo. Também calculamos o percentual de acertos da turma toda. Como cada aluno realizou 20 lançamentos e no total dos alunos foram realizados 260 lançamentos. O total de acertos de todos os alunos foi 110, o que representou 42% dos lançamentos. Também calculamos de cada alvo, concluindo que a chance de acertos é maior, quanto maior é o alvo.

A professora A aborda a aleatoriedade com seus alunos, os quais ainda não haviam vivenciado um estudo sistemático sobre a temática. Embora o estudo da aleatoriedade deva ocorrer em crescente espiralado, de maneira que os alunos evoluam para o último nível, explorando a função de aleatoriedade para ajudar a fornecer amostras representativas, no currículo de matemática brasileiro esta recomendação não é feita aos professores, mas apenas se indica. Dessa forma, a professora A apenas explorou com os alunos a relação entre o diâmetro do alvo e a maior chance de acerto, construindo uma medida de chance (probabilidade). Houve preocupação da professora em ampliar a quantidade de dados – incluiu todos os dados da turma – para que o experimento fosse mais significativo. Isso é fundamental para a compreensão de aleatoriedade e medida de chance.

Observamos na prática da professora uma ação interessante e comum aos professores reflexivos, que é a readequação da atividade com vistas a atingir seus objetivos. Nota-se que da primeira atividade, com a turma do 9.º ano, para a segunda, com o 8.º ano, a professora se preocupou em incluir novas informações na ficha de registro, para que os alunos tivessem uma melhor organização e visualização dos dados estatísticos.

4.2. A atividade desenvolvida e narrada pelo professor R

O professor R também desenvolveu uma atividade investigativa com seus alunos de 7.º ano (12 anos), durante 5 aulas de 50 minutos, utilizando a probabilidade experimental de um evento.

Ele narra que

a proposta consistiu em investigar a posição em que tampinhas de garrafa PET caem ao serem lançadas ao chão. O aluno deveria realizar o experimento, coletar e analisar os dados, comparando-os com sua expectativa inicial: a tampinha cairá com a boca para cima, para baixo ou de lado? Após a análise dos resultados, exploraremos representações do número racional em formatos decimal, fracionário e percentual, introduzindo também o estudo de probabilidade. Iniciei a proposta de trabalho com os alunos a partir da seguinte questão: Qual posição uma tampinha de garrafa PET ficaria após ser lançada: boca para cima, para baixo ou de lado?

Antes dos alunos registrarem suas respostas em seus respectivos cadernos, vamos analisar o meu diálogo com os alunos sobre suas expectativas.

Perguntei quem gostaria de apresentar sua aposta, boca da tampinha para cima, para baixo ou de lado:

O aluno 1 disse que ficaria para baixo e quando questionado por quê, disse que sempre, ao abrir uma garrafa de refrigerante, a tampinha fica com a boca para baixo.

A aluna 2 disse que apostaria que a tampinha ficaria de lado porque, quando deixa ela cair no chão de sua casa, a tampinha sai rolando e fica de lado.

A aluna 3 disse que apostaria boca para baixo, como o aluno 1, já que observa que, mesmo que a tampinha role no chão, após alguns giros ela para com a boca para baixo.

Perguntei se algum dos alunos apostaria que a boca da tampinha ficaria para cima, e a aluna 4 disse que ela apostaria desse modo, já que a tampinha possui uma parte plana e essa parte ficaria para cima e um dos outros alunos também confirmou isso, já que essa superfície tem mais peso e ficará para baixo.

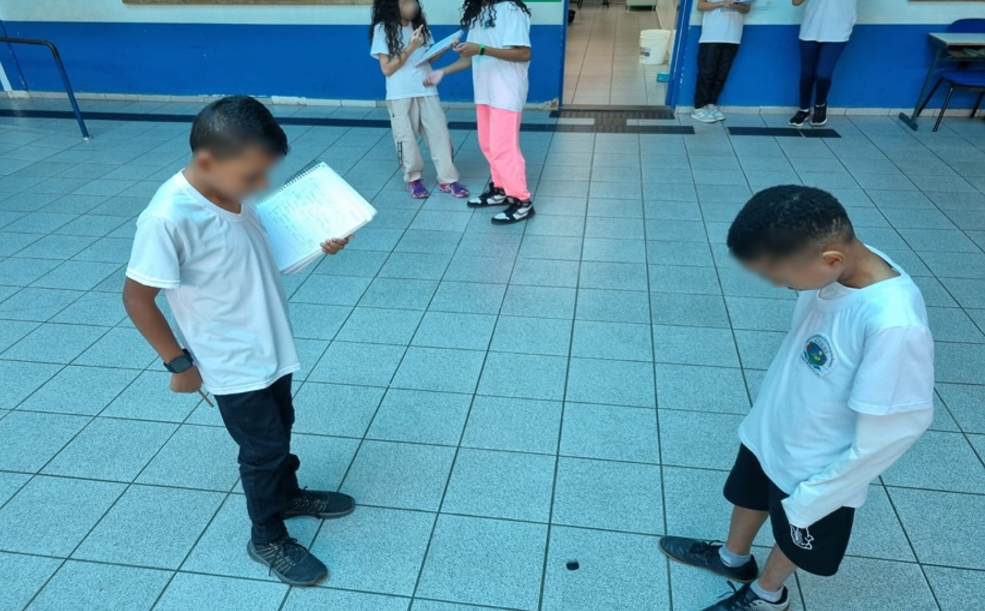

Na sequência os alunos foram orientados quanto ao desenvolvimento da próxima etapa da atividade e seguiram para o pátio da escola, onde foi realizado o experimento.

As tampinhas foram lançadas num piso sem irregularidades como inclinações ou defeitos que poderiam interferir no resultado.

Sugeri a cada dupla realizarem 50 lançamentos aproximadamente. Os alunos se revezaram nos lançamentos das tampinhas, de modo que, enquanto um dos alunos fazia os lançamentos, o outro registrasse os resultados obtidos, conforme Figura 6.

Figura 6

Registro dos resultados dos lançamentos

Fonte: Arquivo do Professor R

De volta para a sala e com a coleta de dados realizadas, disse para os alunos analisarem seus resultados e relacionarem com suas expectativas.

Com os dados coletados após os lançamentos realizados no pátio da escola (Figura 7), solicitei aos alunos que representassem seus resultados na forma de fração, decimal e porcentagem.

Figura 7

Lançamento das tampinhas

Fonte: Arquivo do Professor R

Em seguida, disse aos alunos para organizarmos todos os dados em uma única tabela, verificando, numa totalidade, qual posição da tampinha mais apareceu. Após isso, os alunos foram encaminhados à sala de informática, quando organizaram os dados numa planilha eletrônica, de modo a compilar tudo o que foi coletado, conforme Figura 8.

Figura 8

Sala de informática

Fonte: Arquivo do Professor R

Na sequência tivemos os resultados de cada dupla de alunos já organizados na planilha eletrônica e impressa de modo que cada aluno pudesse ter as informações no caderno.

A utilização da planilha eletrônica foi uma ferramenta essencial para o aprendizado dos alunos, pois também construíram um gráfico de barras a partir dos dados do experimento. Dessa forma, eles puderam visualizar e analisar a posição em que as tampinhas caíram com maior frequência.

De volta à sala de aula e após os alunos analisarem os dados organizados em gráfico, foi proposta uma nova rodada de perguntas sobre a posição da tampinha. Perguntei se alguns deles, ao realizar uma nova escolha (aposta) mudaria suas escolhas iniciais.

Aluno 1: Mudaria sim, pois dá para ver que a parte aberta para cima cai mais.

Aluno 2: Eu também mudaria a minha escolha para cima.

Foi interessante observar que aqueles que inicialmente escolheram a parte aberta para baixo ou de lado mudaram suas escolhas, demonstrando ter aprendido com a experiência. É uma atividade que ilustrou como a vivência prática e a análise estatística podem influenciar na tomada de decisões sob incerteza.

O professor R proporcionou aos seus alunos a realização e a observação de um experimento aleatório, promovendo o desenvolvimento do pensamento probabilístico, o qual requer o reconhecimento de situações de acaso na vida cotidiana e no conhecimento científico, a formulação e a comprovação de conjecturas sobre o comportamento de fenômenos aleatórios simples e a planificação e a realização de experiências nas quais se estude o comportamento de fatos que abarquem o azar.

O professor R, também possibilitou aos estudantes o conhecimento sobre o uso de planilha eletrônica na construção da organização dos dados em gráficos e tabelas. Para além das ideias sobre aleatoriedade e concepção frequentista de probabilidade proporcionada pelo experimento, os alunos tiveram acesso a uma tecnologia que pode ser aplicada na solução de outros problemas. Consideramos importante destacar o acesso desse professor a esse recurso de ensino, que nem sempre é comum em todas as escolas no Brasil. Isso significa que o contexto no qual as atividades são desenvolvidas também influencia consideravelmente nas possibilidades de agência do professor. Outro ponto a destacar na narrativa do professor R foi a problematização inicial que possibilitou a curiosidade epistemológica dos estudantes, que partem de suas hipóteses iniciais e constroem ferramentas estatísticas para tomada de decisões e revisão de suas hipóteses. Assim, a sala de aula vai se constituindo em um espaço de verdades provisórias que vão sendo reconstruídas por meio do conhecimento científico.

Os dois professores narram sobre práticas docentes em que eles preparam atividades pedagógicas envolvendo aleatoriedade, com o propósito de desenvolver os letramentos estatísticos e probabilísticos a partir da realização de atividades com experimentos aleatórios, que proporcionaram aos alunos observar quais variáveis interferem nos resultados com a melhor chance de ocorrer. Analisar as possibilidades de eventos permite aos alunos construir argumentos plausíveis para a tomada de decisão diante de situações de acaso.

Por outro lado, a construção narrativa dos professores e o partilhamento de tais textos no grupo colaborativo possibilitam a todos os participantes reflexões sobre modos de pensar probabilísticos e estatísticos dos estudantes. Outros professores e formadores, ouvintes de tais narrativas, se formam nas escutas narrativas, e o professor narrador se (auto)forma, ao narrar e refletir sobre a experiência vivida e partilhada.

4.3. Percepções dos professores sobre as atividades desenvolvidas

Antes de apontarmos as percepções dos professores A e R, cabe esclarecer que eles participam de um projeto de pesquisa colaborativa financiado pelo Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), o qual envolve pesquisadores de universidades e professores que ensinam Matemática no Ensino Fundamental, que atuam em diferentes instituições e regiões do País. Esta pesquisa se justifica pelo fato de as propostas curriculares de Matemática no Brasil recomendarem os letramentos estatístico e probabilístico desde o início da escolaridade. No entanto, o ensino e aprendizagem dessa temática ainda é tímido, devido à escassez de políticas públicas de formação de professores e de orientações teóricas e metodológicas que possibilitem uma implementação em todos os anos da escola básica. Diante disso, a referida investigação tem como objetivo: desenvolver, em colaboração com professores vinculados a grupos coordenados pelos pesquisadores participantes desta proposta, estudos para elaboração, desenvolvimento e avaliação de atividades pedagógicas em todos os anos de escolaridade do Ensino Fundamental.

A professora A relata, sobre sua participação nesse projeto:

Aprendi a trabalhar de forma colaborativa com os colegas, juntos, ampliamos nossos horizontes a partir dos estudos teóricos e de nossas discussões sobre eles. Foi importante planejarmos conjuntamente as atividades e foi interessante observar como alguns professores que tinham mais resistência em realizar propostas “menos tradicionais”, como trabalhos em grupos, foram mudando sua postura e se “arriscando” a experimentar novas metodologias. Este trabalho conjunto contribuiu para a escola como um todo pois nós professores ficamos mais próximos.

Ela destaca a importância do estudo e das discussões, além do planejamento conjunto das atividades. Com isso, ela e seus colegas exerceram a autonomia e a eficácia coletiva. Narra que todos eles aprenderam a planejar suas aulas conjuntamente, a trabalhar de forma colaborativa, puderam desenvolver um diálogo e gerar uma estrutura pedagógica que contemplou a todos.

O professor R, em relação a sua participação no projeto de pesquisa, nos conta que

[...] desenvolver esse trabalho em nossa escola foi muito marcante, pois a integração entre nós professores foi notável devido ao envolvimento com elaboração conjunta das atividades, o que promoveu o trabalho colaborativo entre todos os professores. O projeto permitiu que nós trocássemos experiências compartilhando conhecimentos e novas práticas.

Ele indica a importância do trabalho conjunto, que requereu da equipe de professores o exercício da autonomia e a eficácia coletiva. Ao se envolverem em uma investigação colaborativa entre eles, estabeleceram o diálogo e a responsabilidade coletiva.

Enfatizamos, de forma sintética, que a análise das narrativas revela que os princípios de profissionalismo colaborativo indicados por Hargreaves e O’Connor (2020) foram contemplados pelas memórias das vivências geradas pela participação dos professores em um projeto de pesquisa que lhes possibilitou se perceberem e se assumirem produtores de conhecimento. Além disso, a elaboração, o desenvolvimento e a avaliação das atividades pedagógicas pelos professores indicam sua (auto)formação, a qual propicia refletir sobre nós mesmos em uma dinâmica de auto-observação, para ampliar as capacidades de autonomização, de iniciativa e criatividade (Dominicé, 2006).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As narrativas da professora A e do professor R sobre a participação no desenvolvimento do projeto desta pesquisa colaborativa nos permitem ponderar o quanto um processo de estudos teóricos e debates sobre esses estudos contribui para empoderar os professores ao planejar, elaborar e desenvolver atividades significativas para os alunos, considerando os contextos nos quais estão imersos. Também cabe destacar o quanto esses professores evidenciaram a importância do trabalho colaborativo com seus pares e a relevância da socialização de suas práticas em seus processos de (auto)formação.

As narrativas dos professores sobre suas práticas permitiram evidenciar que o desenvolvimento de atividades investigativas abordando a aleatoriedade é essencial para aguçar as observações dos alunos sobre os experimentos aleatórios.

A partir disso, ressalta-se a relevância de, ao longo da escolaridade, provocarmos os estudantes a classificar eventos certos, possíveis e impossíveis em contextos distintos, e a usar a linguagem probabilística. O desenvolvimento dessa linguagem deve se iniciar com a realização de experimentos que envolvam materiais específicos com propriedades simétricas, como dados ou moedas, de modo a proporcionar que, a partir da análise a priori da estrutura, eles possam comparar suas previsões com a frequência de dados coletados de experimentos repetidos, para aprenderem a estimar uma probabilidade.

Como evidências decorrentes do desenvolvimento do projeto de pesquisa, consideramos o quanto o estudo teórico e metodológico realizado de forma coletiva impulsiona o desenvolvimento profissional e possibilita aos professores exercerem sua agência docente no processo de ensino e aprendizagem da estatística e da probabilidade.

REFERÊNCIAS

Abreu, S.M.B.D., Nóbrega-Therrien, S.M. e Therrien, J. (2022). Autoformação docente: constituição e permanência do conceito. Horizontes, 40(1), e022012. https://doi.org/10.24933/horizontes.v40i1.1366

Bolívar, A., Domingo, J. e Fernández, M. (2001). La investigación biográfico-narrativa en educación: enfoque e metodología. La Mulalla.

Borovcnik, M. (2016). Probabilistic thinking and probability literacy in the context of risk. Educação Matemática Pesquisa, 18(3), 1491-1516.

Campos, C.R., Wodewotzki, M.L. e Jacobine, O.R. (2011). Educação Estatística: teoria e prática em ambientes de modelagem matemática. Autêntica.

Clandinin, D.J. e Connelly, F.M. (2015). Pesquisa Narrativa: Experiência e História em Pesquisa Qualitativa. EDUFU.

Dominicé, P. (2006). A formação de adultos confrontada pelo imperativo biográfico. Educação e Pesquisa, 32, 345-357.

Eteläpelto, A., Vahasantanen, K., Hökkä, P. e Paloniemi, S. (2013). What is agency? Conceptualizing professional agency at work. Educational Research Review, 10, 45-65.

Hargreaves, A. e O’Connor, M.T. (2020). Profesionalismo colaborativo: cuando enseñar juntos supone el aprendizaje de todos. Morata.

Gal, I. (2002). Adults’ statistical literacy: meanings, components, responsibilities. International Statistical Review, 70(1), 1-25. https://doi.org/10.2307/1403713

Gal, I. (2005). Towards “Probability Literacy”: for all Citizens: Building Blocks and Instructional Dilemmas. Em Jones, G.A. (Ed.), Exploring Probability in School: challenges for teaching and learning (pp. 39-63). Springer. https://doi.org/10.1007/0-387-24530-8_3

Giddens, A. (1979). Central problems in social theory: action, structure and contradiction in social analysis. University of California Press.

Gould, R. (2017). Data literacy is statistical literacy. Statistics Education Research Journal, 16(1), 22-25.

Grando, R.C. e Lopes, C.E. (2020). Creative insubordination of teachers proposing statistics and probability problems to children. ZDM - The International Journal on Mathematics Education, 52, 621-635. https://doi.org/10.1007/s11858-020-01166-6

Josso, M.C. (2010). A experiência de vida e formação. EDUFRN.

Lopes, C.E. (2022). Itinerários autobiográficos de educadores estatísticos. Mercado de Letras.

Lopes, C.E. e D’Ambrosio, B.S. (2016). Desenvolvimento profissional do professor provocando a agência e a insubordinação criativa. Ciência & Educação, 22(4), 1085-1095. https://doi.org/10.1590/1516-731320160040015

Lopes, C.E. e Mendonça, L. de O. (Eds.). (2017). Trilhas Investigativas em Educação Estatística narradas por professores que ensinam matemática. Mercado de Letras.

Lopes, C.E., Augusto, A.F. de C. e Toledo, S.E.R.G.O. (2023). Development of a statistical research project in childhood: interfaces with life sciences. Statistics Education Research Journal, 22, 9-15.

Nacarato, A.M., Custódio, I.A. e Luvison, C.C. (2023). A narrativa como dispositivo de (auto)formação do professor que ensina matemática ao participar de um grupo colaborativo. Cadernos da Pedagogia, 17(38), 156-170.

Nóvoa, A. (1988). A formação tem de passar por aqui: as histórias de vida no projecto PROSALUS. In Nóvoa, A. e Finger, M. (Eds.), O método (auto)biográfico e a formação (pp. 107-130). Ministério da Saúde/Departamento de Recursos Humanos.

Özmen, Z. M. e Baki, A. (2021). Statistics instructors’ perceptions of statistics literacy in different undergraduate programs. International Journal of Research in Education and Science, 7(3), 852-871. https://doi.org/10.46328/ijres.1817

Passeggi, M.C. (2021). Reflexividade narrativa e poder auto(trans)formador. Práxis Educacional, 17(44), 93-113. https://doi.org/10.22481/praxisedu.v17i44.8018

Passeggi, M.C. e Cunha, L.M. (2013). Narrativas autobiográficas: a imersão no processo de autoria. Em P.P. Vicentini, E.C. Souza y M.P. Passeggi (Eds.), Pesquisa (auto)biográfica: questões de ensino e formação (pp. 43-57). CRV.

Scarlassari, N.T. e Lopes, C.E. (2021). La autoeducación narrada por los docentes al promover la Educación Estadística. Números, 106, 139-148.

Setiawan, E.P. e Sukoco, H. (2021). Exploring first year university students’ statistical literacy: A case on describing and visualizing data. Journal on Mathematics Education, 12(3), 427-448.

Souza, E.C. de. (2006). A arte de contar e trocar experiências: reflexões teórico-metodológicas sobre história de vida em formação. Revista Educação em Questão, 25(11), 22-39.

Souza, E.C., Passeggi, M.C. e Vicentini, P.P. (2013). Pesquisa (auto)biográfica: trajetórias de formação e profissionalização. CRV.

Tractenberg, R.E. (2017). How the mastery rubric for statistical literacy can generate actionable evidence about statistical and quantitative learning outcomes. Education Sciences, 7(1), 3. https://doi.org/10.3390/educsci7010003

Watson, J.M. (2006). Statistical literacy at school: growth and goals. Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

Como citar:

Lopes, C.E. y Grando, R.C (2025). Atividades pedagógicas em educação estatística, narradas por professores de matemática. Revista de Educación Estadística, 4, 1-20. https://doi.org/10.29035/redes.4.1.9

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

-

1 *Autor de correspondencia: celi.espasandin.lopes@gmail.com (C.E. Lopes)

https://orcid.org/0000-0001-7409-2903 (celi.espasandin.lopes@gmail.com)

2 https://orcid.org/0000-0002-2775-0819 (regina.grando@ufsc.br)