|

|

Revista de Educación Estadística Vol. 4, pp. 1-21, ene. 2025 - dic. 2025 ISSN 2810-6164 |

DOI: https://doi.org/10.29035/redes.4.1.7

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO EN LA EDUCACIÓN ESTADÍSTICA

Inteligência Artificial e Aprendizado de Máquina na Educação Estatística

Artificial Intelligence and Machine Learning in Statistical Education

Víctor Alfonso Torres-Gordillo1

Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO (Soacha, Colombia)

Resumen

Este estudio analiza el impacto de la inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje automático en la enseñanza de la estadística en educación superior, con énfasis en su aplicabilidad para mejorar la comprensión conceptual y personalizar el aprendizaje. Se empleó un enfoque metodológico mixto de tipo explicativo-secuencial, con un diseño cuasi-experimental aplicado a 120 estudiantes de pregrado en Colombia. Se utilizaron instrumentos cuantitativos (pruebas estandarizadas, ANOVA, prueba t y regresión logística) y cualitativos (entrevistas semiestructuradas y análisis temático con NVivo). Los resultados mostraron que el grupo que utilizó plataformas basadas en IA presentó mejoras estadísticamente significativas en rendimiento, retención de conceptos y transferencia del conocimiento. Además, la retroalimentación inmediata y el tiempo de conexión semanal se identificaron como predictores claves del éxito académico. Las entrevistas a docentes revelaron percepciones positivas sobre la IA como facilitadora del aprendizaje, aunque también se destacaron tensiones relacionadas con la autonomía tecnológica y el rol pedagógico. Se concluye que la IA puede potenciar la enseñanza estadística si se integra bajo principios éticos y didácticos claros, sin sustituir el acompañamiento humano. Estos hallazgos refuerzan el valor de modelos híbridos y adaptativos que combinan tecnología avanzada con prácticas pedagógicas reflexivas.

Palabras clave: Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático, Educación Estadística, Personalización del Aprendizaje, Modelado de Datos.

Resumo

Este estudo analisa o impacto da inteligência artificial (IA) e do aprendizado de máquina no ensino de estatística no ensino superior, com ênfase em sua aplicabilidade para melhorar a compreensão conceitual e personalizar a aprendizagem. Foi utilizado um desenho metodológico misto de tipo explicativo-sequencial, com abordagem quase-experimental aplicada a 120 estudantes de graduação na Colômbia. Foram utilizados instrumentos quantitativos (testes padronizados, ANOVA, teste t e regressão logística) e qualitativos (entrevistas semiestruturadas e análise temática com NVivo). Os resultados mostraram que o grupo que utilizou plataformas baseadas em IA apresentou melhorias estatisticamente significativas no desempenho, retenção de conceitos e transferência de conhecimento. O feedback imediato e o tempo de uso semanal da plataforma foram identificados como preditores-chave do sucesso acadêmico. As entrevistas com docentes revelaram percepções positivas da IA como facilitadora da aprendizagem, embora também tenham surgido preocupações quanto à autonomia tecnológica e ao papel pedagógico. Conclui-se que a IA pode potencializar o ensino de estatística quando integrada sob princípios éticos e pedagógicos claros, sem substituir o apoio humano. Esses achados reforçam o valor de modelos híbridos e adaptativos que combinam tecnologia avançada com práticas docentes reflexivas.

Palavras-chave: Inteligência Artificial, Aprendizado de Máquina, Educação Estatística, Personalização da Aprendizagem, Modelagem de Dados.

Abstract

This study analyzes the impact of artificial intelligence (AI) and machine learning in the teaching of statistics in higher education, emphasizing their applicability in enhancing conceptual understanding and personalizing learning. A mixed-methods explanatory sequential design was used, involving a quasi-experimental approach applied to 120 undergraduate students in Colombia. Quantitative instruments (standardized tests, ANOVA, t-test, and logistic regression) and qualitative tools (semi-structured interviews and thematic analysis with NVivo) were employed. The results showed that the group using AI-based platforms achieved statistically significant improvements in performance, concept retention, and knowledge transfer. Immediate feedback and weekly platform engagement were identified as key predictors of academic success. Interviews with instructors revealed positive perceptions of AI as a learning facilitator, although concerns were expressed regarding technological autonomy and the evolving role of educators. It is concluded that AI can enhance statistical education when implemented under clear ethical and pedagogical principles, without replacing human support. These findings reinforce the value of hybrid and adaptive models that integrate advanced technology with reflective teaching practices.

Keywords: Artificial Intelligence, Machine Learning, Statistical Education, Learning Personalization, Data Modeling.

Recibido: 07/03/2025 - Aceptado: 22/06/2025

1. INTRODUCCIÓN

La incorporación de la inteligencia artificial (IA) en la educación estadística marca un cambio paradigmático en la forma en que los estudiantes comprenden y aplican los conceptos fundamentales de la disciplina, transformando los enfoques tradicionales mediante la personalización del aprendizaje y el análisis automatizado de datos (Holmes et al., 2019; Tempelaar et al., 2021)

La enseñanza de la estadística tradicionalmente ha dependido de un enfoque teórico y mecánico, centrado en procedimientos algorítmicos y ejercicios de cálculo manual, sin mayor conexión con la interpretación contextual de los datos (Chance et al., 2007; Garfield y Ben-Zvi, 2008).

Sin embargo, con la evolución de las herramientas de IA, ahora es posible diseñar entornos de aprendizaje personalizados que se ajustan a las necesidades específicas de cada estudiante, optimizando su progreso y comprensión conceptual (Huang et al., 2023; Wang y Zhu, 2022).

Estudios recientes han demostrado que el uso de algoritmos de aprendizaje automático mejora significativamente la capacidad de los estudiantes para interpretar distribuciones de probabilidad, realizar inferencias y construir modelos predictivos con mayor precisión (Huang et al., 2023; Zou et al., 2022). Estos hallazgos se fortalecen al considerar la eficacia de herramientas como redes neuronales y sistemas de recomendación integrados en plataformas educativas, las cuales permiten una retroalimentación inmediata y adaptativa que facilita la corrección de errores y refuerza el aprendizaje autorregulado (Tempelaar et al., 2021; Wang y Zhu, 2022).

En este contexto, el presente estudio tiene como objetivo analizar de forma crítica el impacto de la IA en la enseñanza de la estadística en Educación Superior, con énfasis en su aplicabilidad en la comprensión de conceptos fundamentales y en la personalización de los procesos de aprendizaje. Para ello, se discutirán estrategias metodológicas orientadas a su integración efectiva en los programas académicos y se presentarán evidencias empíricas que respalden su eficacia pedagógica.

2. MARCO CONCEPTUAL

Este marco conceptual se estructura en torno a tres ejes: la aplicación general de la IA en la educación, el papel del aprendizaje automático en la enseñanza de la estadística, y los beneficios y desafíos que surgen al implementar estas tecnologías en contextos educativos. A diferencia de una revisión meramente técnica, este análisis articula las bases epistemológicas y pedagógicas que justifican el uso de IA en el desarrollo del pensamiento estadístico en la Educación Superior.

2.1. Aplicación de la Inteligencia Artificial en la Educación

La IA ha sido progresivamente incorporada en distintos niveles y disciplinas del sistema educativo con el propósito de mejorar la enseñanza, personalizar el aprendizaje y facilitar la toma de decisiones pedagógicas a partir de grandes volúmenes de datos (Holmes et al., 2019; Huang et al., 2023). En el ámbito de la estadística educativa, este proceso ha significado una reconfiguración epistemológica en la forma en que se desarrollan competencias analíticas, dado que la IA permite automatizar tareas rutinarias y generar entornos de aprendizaje adaptativos (Wang y Zhu, 2022).

En este contexto, los sistemas de tutoría inteligente han demostrado ser eficaces para incrementar la retención del conocimiento y facilitar el aprendizaje autorregulado mediante retroalimentación inmediata, ajustando el contenido a las necesidades cognitivas de cada estudiante (Tempelaar et al., 2021). Estos sistemas operan a través de modelos de aprendizaje supervisado y no supervisado, identificando patrones de comportamiento académico y emitiendo recomendaciones específicas que optimizan la progresión individual (Zou et al., 2022).

Asimismo, la IA ha permitido ampliar el análisis de datos educativos mediante técnicas como el aprendizaje profundo y el procesamiento del lenguaje natural, lo cual posibilita identificar tendencias en el rendimiento estudiantil, detectar dificultades de comprensión y generar automáticamente recursos pedagógicos (Chen et al., 2021). Aunque estas aplicaciones tienen un carácter transversal, su impacto en la enseñanza de la estadística es especialmente relevante, dado el papel central que juega la interpretación de datos en esta disciplina.

2.2. Aprendizaje Automático y Enseñanza de la Estadística

El aprendizaje automático constituye uno de los pilares tecnológicos más promisorios en la enseñanza de la estadística, debido a su capacidad para facilitar el análisis visual, la exploración de modelos inferenciales y la evaluación dinámica de resultados (Huang et al., 2023; Tempelaar et al., 2021). A través de plataformas basadas en IA, los estudiantes pueden interactuar con ejercicios generados automáticamente según su desempeño, reforzando conceptos clave mediante experiencias adaptativas.

Entre las técnicas más utilizadas se encuentran los modelos de aprendizaje supervisado como las redes bayesianas, los árboles de decisión y los sistemas de clasificación y regresión, los cuales permiten identificar fortalezas y debilidades en el aprendizaje y ajustar el ritmo de enseñanza a las características de cada estudiante (Chen et al., 2021; Zou et al., 2022). Estas herramientas permiten una intervención temprana cuando se detectan patrones de dificultad, lo cual es clave para prevenir el rezago en cursos cuantitativos.

Por su parte, el aprendizaje profundo ha sido aplicado en simulaciones educativas avanzadas, facilitando la comprensión de metodologías estadísticas complejas como regresión logística, redes neuronales y análisis de series temporales. Estas experiencias no solo enriquecen la adquisición de competencias técnicas, sino que también promueven la autonomía del estudiante al permitirle explorar escenarios reales de análisis de datos (García-Peñalvo y Corell, 2020; Wang y Zhu, 2022).

2.3. Beneficios y Desafíos de la IA en la Educación Estadística

El uso de IA en la educación estadística conlleva múltiples beneficios. Entre ellos destacan la personalización de contenidos, la optimización del tiempo de enseñanza, la automatización de procesos de evaluación y la detección temprana de dificultades cognitivas (Huang et al., 2023). Esta tecnología también permite que el docente se enfoque en aspectos metodológicos de mayor profundidad, al reducir la carga asociada a tareas repetitivas y operativas (García-Peñalvo y Corell, 2020).

No obstante, su implementación presenta desafíos importantes. En primer lugar, la brecha de acceso tecnológico y la falta de formación docente en herramientas algorítmicas constituyen barreras estructurales que afectan la equidad educativa (Holmes et al., 2019). Además, el uso de IA en entornos académicos plantea dilemas éticos relacionados con la transparencia, la explicabilidad de los modelos y la justicia algorítmica, particularmente cuando las decisiones automatizadas afectan procesos de evaluación o recomendación académica (Sweller, 2017; Zwick, 2021).

Por ello, es crucial que las estrategias de implementación incluyan marcos éticos y pedagógicos claros, que garanticen que la automatización no sustituya el juicio docente ni el acompañamiento humano. La evidencia empírica sugiere que, cuando se combina adecuadamente con metodologías tradicionales, la IA puede fortalecer el pensamiento estadístico y la formación de profesionales con habilidades analíticas críticas, capaces de enfrentar los retos del entorno digital (Tempelaar et al., 2021; Wang y Zhu, 2022).

3. METODOLOGÍA

Este estudio se enmarca en un enfoque de investigación mixto de tipo explicativo-secuencial, lo cual implica una fase cuantitativa inicial seguida de una fase cualitativa, cuya función es ampliar e interpretar los resultados obtenidos cuantitativamente (Creswell y Plano Clark, 2018). Esta estrategia metodológica fue seleccionada debido a la complejidad del fenómeno analizado, el impacto de herramientas de IA en la educación estadística, lo cual requiere tanto la medición objetiva de su efecto en el rendimiento académico como la exploración interpretativa de percepciones y experiencias de los actores involucrados.

El enfoque explicativo-secuencial se justifica en este caso porque se buscó primero determinar si existía un cambio cuantificable en el aprendizaje estadístico tras el uso de IA, y posteriormente, a través del análisis cualitativo, comprender cómo los docentes y estudiantes percibieron estos cambios, así como los factores contextuales que influyeron en los resultados. Este diseño permite construir un entendimiento más profundo y articulado, integrando datos que se complementan entre sí (Creswell y Creswell, 2017).

3.1. Diseño de Investigación

El estudio empleó un diseño cuasi-experimental con grupos intactos, dado que no fue posible asignar aleatoriamente a los participantes. Esta metodología es común en contextos educativos reales, donde las restricciones administrativas y éticas impiden la manipulación aleatoria (Campbell y Stanley, 1963).

La muestra estuvo compuesta por 120 estudiantes de pregrado de programas de Ciencias Económicas y Administrativas en una universidad privada del centro de Colombia, específicamente en el departamento de Cundinamarca. Todos estaban inscritos en cursos de estadística básica durante el periodo académico 2024-2. Los participantes fueron organizados en dos grupos de intervención:

• Grupo Control (GC) (n = 60). Recibió una enseñanza tradicional, fundamentada en clases magistrales, ejercicios resueltos en clase y el uso de hojas de cálculo para análisis manual.

• Grupo Experimental (GE) (n = 60). Trabajó con herramientas de IA integradas en plataformas educativas adaptativas, que ofrecían tutorías personalizadas, retroalimentación inmediata, y generación automatizada de actividades evaluativas.

La intervención tuvo una duración de 16 semanas (un semestre académico). A continuación, se describen las fases correspondientes al diseño explicativo-secuencial:

• Fase 1 (Cuantitativa). Se aplicaron instrumentos estandarizados antes y después de la intervención para comparar el rendimiento académico de ambos grupos. El objetivo fue evaluar el efecto de la IA sobre la comprensión de conceptos estadísticos clave.

• Fase 2 (Cualitativa). Posteriormente, se realizaron entrevistas y encuestas abiertas a docentes y estudiantes del grupo experimental, con el propósito de interpretar los resultados cuantitativos y obtener información sobre la percepción de los procesos pedagógicos mediados por IA.

3.2. Instrumentos de Recolección de Datos

Para lograr una triangulación metodológica y fortalecer la validez del estudio, se utilizaron los siguientes instrumentos:

• Pruebas Pre y Post (Pre-test y Post-test). Evaluaciones estructuradas aplicadas antes y después de la intervención, diseñadas para medir conocimientos estadísticos, habilidades interpretativas y capacidad de modelado.

• Encuestas tipo Likert (5 puntos). Aplicadas para captar percepciones sobre motivación, satisfacción, autonomía en el aprendizaje y utilidad de las plataformas basadas en IA.

• Registros de actividad en la plataforma IA. Datos extraídos del sistema de gestión del aprendizaje, incluyendo tiempo de uso, errores cometidos, número de intentos por actividad y rutas de navegación.

• Entrevistas semiestructuradas. Este instrumento se aplicó a una muestra intencional de docentes vinculados al grupo experimental. La selección de los participantes se basó en su participación directa en el diseño, acompañamiento y evaluación del proceso pedagógico implementado con los estudiantes, lo cual les otorga una perspectiva informada y estratégica sobre la experiencia educativa. Aunque el foco del estudio se centró en los estudiantes, se consideró pertinente incluir las voces del profesorado para obtener una visión complementaria y reflexiva sobre los beneficios, barreras y recomendaciones en torno a la implementación de IA en el aula. Las entrevistas se orientaron, por tanto, a comprender cómo los docentes vivenciaron el proceso, qué aprendizajes emergieron y qué aspectos consideran clave para futuras aplicaciones pedagógicas de tecnologías basadas en IA.

3.3. Análisis de Datos

El análisis cuantitativo se efectuó mediante técnicas estadísticas inferenciales:

• Prueba t de Student para muestras independientes, utilizada para determinar diferencias significativas entre el rendimiento del GC y del GE.

• ANOVA de medidas repetidas, con el fin de observar la evolución de los puntajes a lo largo del tiempo.

• Modelos de regresión logística, empleados para identificar variables predictoras de éxito académico, tales como frecuencia de uso de la plataforma o tipo de retroalimentación recibida.

El análisis cualitativo fue desarrollado con apoyo del software NVivo, utilizando codificación temática abierta y axial. Esta técnica permitió identificar patrones comunes en las narrativas de estudiantes y docentes, así como mapear categorías emergentes relacionadas con motivación, adaptabilidad, carga cognitiva y percepción de aprendizaje.

Los resultados derivados de estas pruebas estadísticas se presentan detalladamente en la sección 4.5, mientras que los hallazgos cualitativos obtenidos mediante entrevistas semiestructuradas a docentes se describen en la sección 4.6, con el fin de ofrecer una visión integral y complementaria del impacto pedagógico de las herramientas de IA.

3.4. Consideraciones Éticas

La investigación se realizó conforme a los principios éticos establecidos en la Declaración de Helsinki (2013) y a las directrices nacionales sobre ética en investigación con seres humanos. Todos los participantes firmaron un consentimiento informado, se garantizó la confidencialidad de los datos recolectados, y se informó a los estudiantes que su participación no afectaría su calificación académica ni implicaría ningún tipo de riesgo. El protocolo de investigación fue aprobado por el comité ético de la institución universitaria.

4. RESULTADOS

Esta sección presenta los hallazgos derivados de las fases cuantitativa y cualitativa del estudio, sin emitir juicios interpretativos, en coherencia con los principios de un diseño explicativo-secuencial.

Comparación del Desempeño Académico entre Grupos

Los resultados obtenidos a partir de las pruebas estandarizadas de conocimientos estadísticos, aplicadas antes y después de la intervención, evidencian una diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05) entre el grupo experimental (GE) y el grupo control (GC). Ambos grupos partieron con niveles similares de desempeño en la prueba diagnóstica, lo que confirma la homogeneidad inicial de la muestra (Media GC = 52.3, Media GE = 51.9).

Sin embargo, al finalizar el semestre, el GE alcanzó una media de 83.5 puntos en la prueba postest, mientras que el GC obtuvo una media de 69.2. Esto representa un incremento de 31.6 puntos porcentuales para el GE frente a los 16.9 puntos del GC, lo que indica que los estudiantes expuestos a plataformas de IA tuvieron un mejor desempeño general.

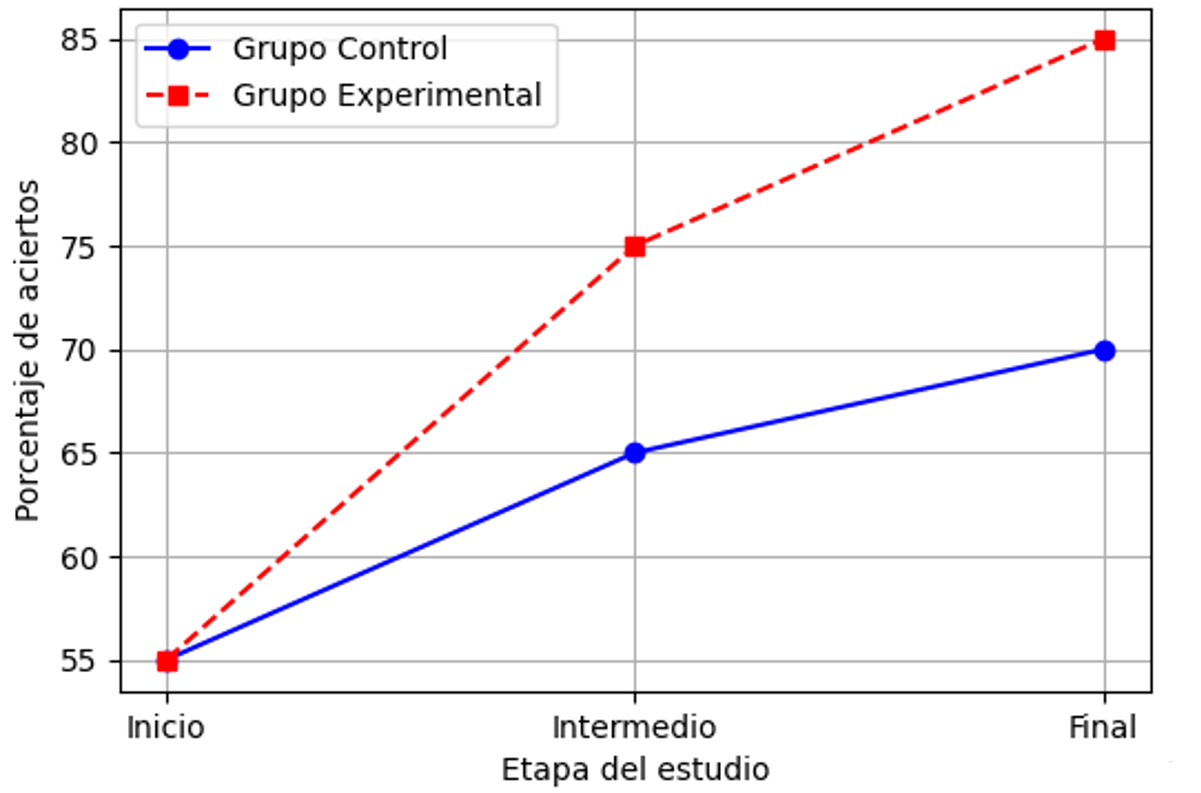

Este hallazgo se representa en la Figura 1, donde se observa una curva de progresión más pronunciada para el GE, desde la semana 4 hasta la semana 16.

Figura 1

Comparación del desempeño entre el Grupo Control y el Grupo Experimental en pruebas estadísticas.

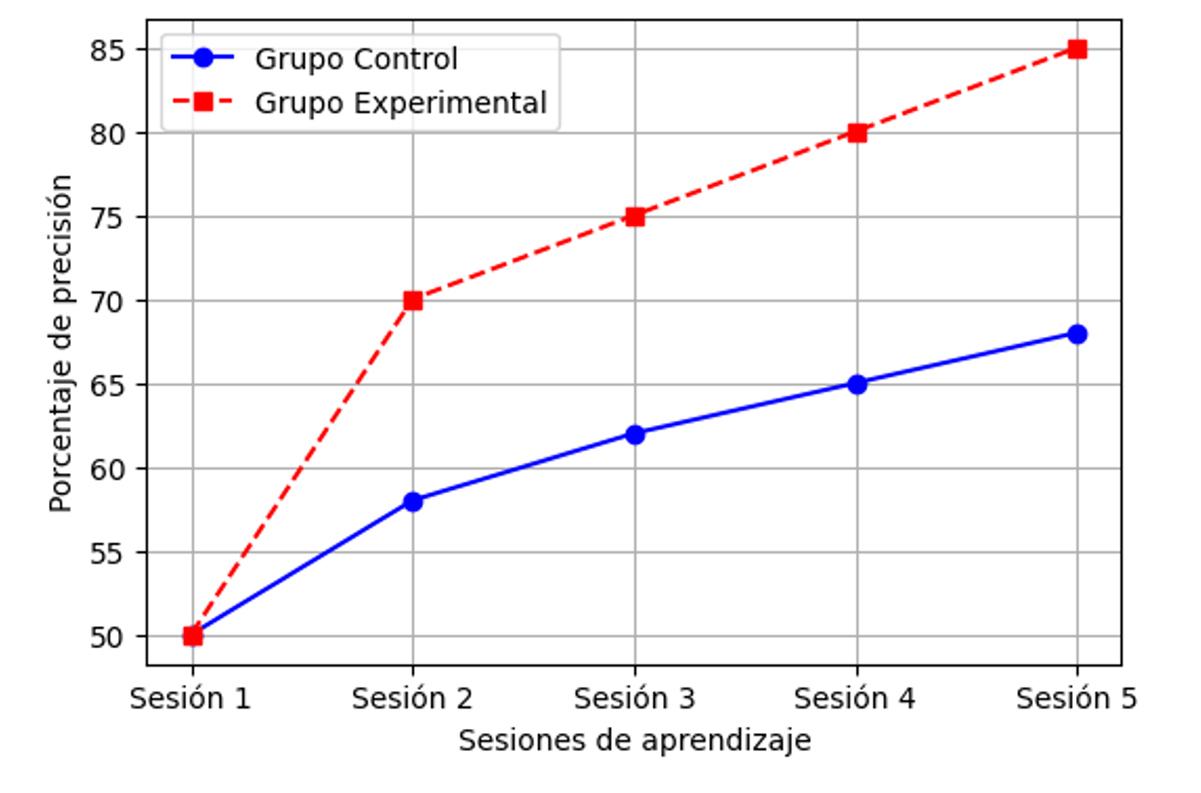

4.2. Evolución de la Precisión en el Análisis de Datos

Se analizó también la precisión en la resolución de ejercicios de análisis de datos complejos. La precisión se midió como el porcentaje de respuestas correctas en problemas aplicados con múltiples pasos (interpretación de gráficas, análisis de distribuciones, construcción de modelos simples).

En la Figura 2 se observa que ambos grupos iniciaron con porcentajes similares de precisión (GE = 43.8%, GC = 44.1%). No obstante, a partir de la semana 5, el GE mostró una progresión significativamente más rápida. Para la semana 16, el GE alcanzó un 86.4% de precisión, mientras que el GC solo logró un 68.2%.

Figura 2

Evolución de la precisión en el análisis de datos en el Grupo Control y el Grupo Experimental.

Este patrón revela que el uso de plataformas basadas en IA permitió a los estudiantes mejorar su capacidad de interpretar y aplicar técnicas estadísticas con mayor exactitud y consistencia, reduciendo los errores procedimentales.

4.3. Retención de Conceptos y Transferencia del Conocimiento

Los resultados de seguimiento longitudinal muestran que la retención conceptual de los contenidos enseñados fue significativamente mayor en el grupo experimental. Cuatro semanas después de la evaluación final, se aplicó una prueba de seguimiento, en la que los estudiantes del GE retuvieron en promedio 79.4% del contenido, mientras que el GC retuvo solo 55.9%, con una diferencia estadísticamente significativa (p < 0.05).

Asimismo, se evaluó la transferencia del conocimiento mediante la resolución de problemas interdisciplinarios, en contextos distintos a los abordados en clase (análisis de tendencias en salud pública, reportes financieros, estudios de mercado). En este caso, el GE obtuvo una media de 87.2% en resolución correcta, frente al 63.5% del GC.

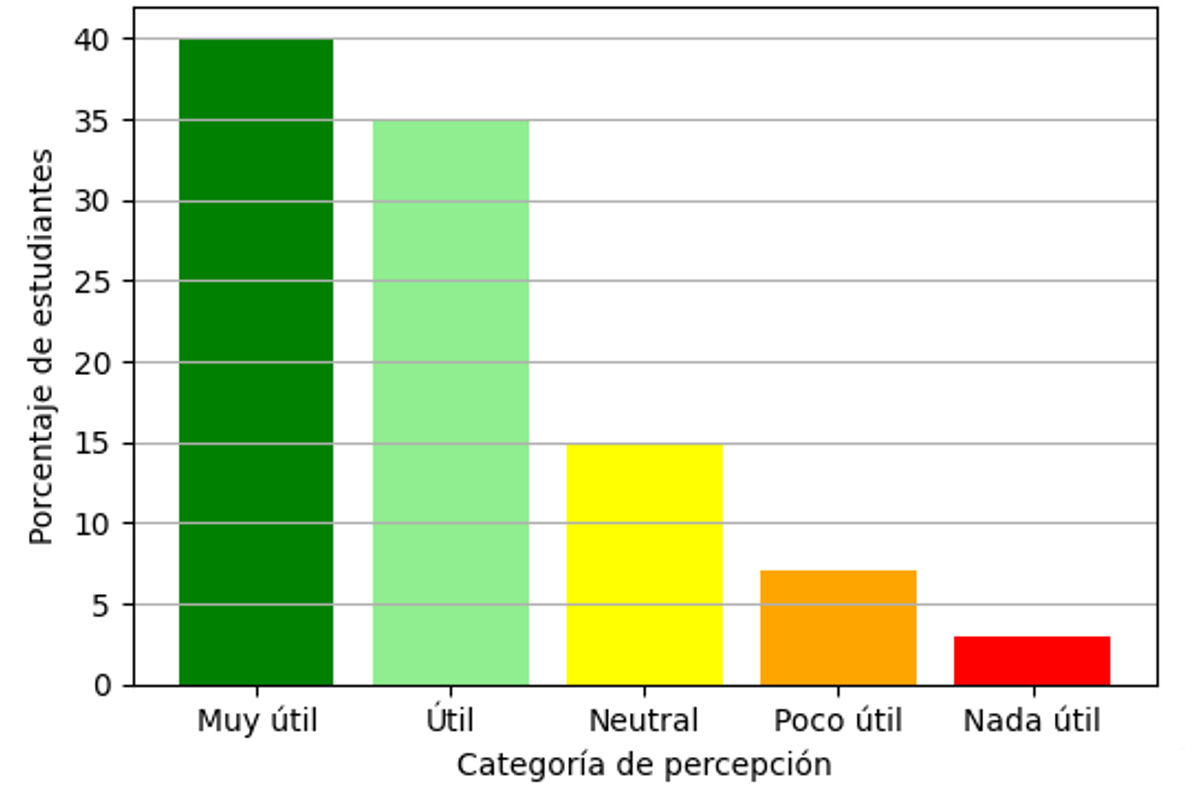

4.4 Percepción del Impacto y Motivación Estudiantil

Las encuestas tipo Likert, aplicadas al GE, revelaron altos niveles de motivación y autoconfianza:

• 75.6% de los estudiantes consideraron que las herramientas de IA “mejoraron sustancialmente” su comprensión de la estadística.

• 68.3% afirmaron que se sentían más autónomos y seguros en el uso de métodos estadísticos.

• 83.1% valoraron positivamente la retroalimentación inmediata como factor decisivo en su aprendizaje.

Se presentaron también testimonios representativos, como:

Las percepciones recogidas evidencian transformaciones significativas en la forma en que los estudiantes enfrentan el aprendizaje. Un participante expresó: “Antes me costaba entender las tablas y gráficos; con la IA puedo visualizar en tiempo real mis errores y corregirlos inmediatamente”, destacando la retroalimentación inmediata como un factor clave en su comprensión. Otro estudiante, por su parte, señaló: “Sentí que aprendí a mi ritmo. La plataforma no me juzgaba, me dejaba repetir hasta que entendiera bien”, lo cual resalta la dimensión emocional y personalizada del aprendizaje mediado por IA.

Figura 3

Percepción de los estudiantes sobre el uso de IA en la enseñanza de estadística.

Estos datos sugieren una correlación positiva entre el uso de IA y el aumento de la motivación intrínseca por el aprendizaje cuantitativo.

4.5. Resultados del análisis estadístico (prueba t, ANOVA y regresión logística)

Para validar estadísticamente el impacto de las plataformas de IA sobre el rendimiento académico en estadística, se aplicaron tres técnicas de análisis inferencial: prueba t de Student para muestras independientes, análisis de varianza de medidas repetidas (ANOVA) y regresión logística binaria. A continuación, se describen los principales hallazgos.

Prueba t para muestras independientes. La prueba t para muestras independientes evidenció una diferencia estadísticamente significativa entre el grupo experimental (GE) y el grupo control (GC) en el postest, t (118) = 4.52, p < .001. Como se muestra en la Tabla 1, el grupo experimental, que utilizó herramientas de IA durante el proceso de aprendizaje, obtuvo una media superior (M = 83.5, DE = 8.4) en comparación con el grupo control (M = 69.2, DE = 9.7). Estos resultados sugieren que la integración de IA tuvo un efecto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes.

Tabla 1

Resultados del postest: comparación entre el grupo experimental y el grupo control

|

Grupo |

Media Postest |

Desviación Estándar |

n |

|

Grupo Experimental (GE) |

83.5 |

8.4 |

60 |

|

Grupo Control (GC) |

69.2 |

9.7 |

60 |

t(118) = 4.52, p < 0.001 (significativo al 95% de confianza)

ANOVA de medidas repetidas. Se aplicó un análisis de varianza de medidas repetidas sobre los puntajes acumulados en cuatro momentos del semestre (semanas 4, 8, 12 y 16). Los resultados se detallan en la Tabla 2, donde se aprecia que el modelo evidenció una interacción significativa entre grupo y tiempo (F(3, 354) = 6.87, p < 0.01). Esto sugiere que la mejora observada en el grupo experimental no solo fue mayor que en el grupo control, sino que además se acentuó con el paso de las semanas.

Tabla 2

Evolución de las medias en el grupo control y el grupo experimental durante 16 semanas

|

Semana |

Media GC |

Media GE |

|

4 |

55.2 |

54.8 |

|

8 |

61.4 |

70.3 |

|

12 |

65.9 |

78.2 |

|

16 |

69.2 |

83.5 |

Interacción grupo × tiempo: F(3, 354) = 6.87, p < 0.01

Estos datos refuerzan la hipótesis de que la exposición progresiva a entornos personalizados de IA no solo mejora el aprendizaje, sino que acelera la curva de asimilación conceptual en comparación con métodos tradicionales.

Regresión logística binaria. Para identificar qué variables estaban asociadas con el éxito académico (definido como una nota final ≥ 80 puntos), se ajustó un modelo de regresión logística. Se incluyeron como variables predictoras: número de intentos por actividad, tiempo promedio de conexión semanal a la plataforma y tipo de retroalimentación (inmediata vs. diferida).

La Tabla 3 presenta el análisis de regresión logística, donde el modelo resultó significativo (χ² (3) = 28.94, p < 0.001), con una capacidad de predicción del 78.2%. La retroalimentación inmediata fue la variable más influyente (OR = 3.21, p = 0.002), seguida por el tiempo de conexión semanal (OR = 1.64, p = 0.015). El número de intentos por actividad no resultó significativo por sí solo (p = 0.091).

Tabla 3

Análisis de regresión logística de variables asociadas al rendimiento académico

|

Variable |

OR (Odds Ratio) |

p-valor |

Significancia |

|

Tiempo de conexión semanal |

1.64 |

0.015 |

Significativo |

|

Tipo de retroalimentación |

3.21 |

0.002 |

Altamente significativo |

|

Número de intentos por actividad |

1.09 |

0.091 |

No significativo |

Estos resultados sugieren que la calidad y oportunidad de la retroalimentación ofrecida por los sistemas de IA es un factor determinante en el rendimiento académico, más allá de la simple frecuencia de uso o de los intentos realizados.

4.6. Resultados de las entrevistas cualitativas

El análisis cualitativo de las entrevistas semiestructuradas realizadas a docentes del grupo experimental permitió identificar patrones consistentes en sus percepciones sobre el uso de IA en la enseñanza de la estadística. A través de una codificación temática abierta, emergieron cinco categorías principales: 1) facilitadores del aprendizaje, 2) tensiones en la relación pedagógica, 3) adaptabilidad tecnológica, 4) reconfiguración del rol docente, y 5) recomendaciones para una integración ética.

Facilitadores del aprendizaje. Todos los docentes entrevistados coincidieron en que las herramientas de IA facilitaron la comprensión de conceptos abstractos al ofrecer retroalimentación inmediata y visualizaciones interactivas. En particular, destacaron que la personalización permitió que estudiantes con ritmos distintos lograran avances sostenidos.

Lo más valioso fue ver cómo estudiantes que antes se quedaban rezagados, ahora podían avanzar a su propio ritmo. La plataforma les daba pistas sin darles la respuesta, y eso les obligaba a pensar más allá de la fórmula (Docente 3)

Este tipo de interacción generó un clima de confianza cognitiva en el aula, donde el error dejó de ser percibido como castigo y se transformó en una oportunidad continua de ajuste.

Tensiones en la relación pedagógica. Algunos docentes expresaron preocupaciones legítimas frente a la automatización de ciertos procesos pedagógicos. Si bien reconocieron el valor de la IA como recurso didáctico, manifestaron temor a que su uso excesivo debilitara la interacción humana.

Hay momentos en que la plataforma responde mejor que uno, pero no podemos delegarlo todo. El acompañamiento emocional y el juicio pedagógico siguen siendo insustituibles (Docente 1)

Esta tensión no es trivial: refleja la necesidad de establecer límites claros entre el apoyo algorítmico y la mediación docente, especialmente en escenarios donde el pensamiento crítico y la argumentación contextual son fundamentales.

Adaptabilidad tecnológica. El grado de familiaridad con las plataformas digitales fue un factor clave que condicionó la implementación. Mientras algunos docentes se sintieron cómodos explorando los entornos adaptativos, otros mencionaron la necesidad de mayor capacitación previa.

No todos los docentes estamos formados en esto. Al principio me sentí inseguro, pero con el tiempo entendí cómo usar los reportes de la plataforma para tomar mejores decisiones en clase (Docente 4)

Este hallazgo reafirma que la integración exitosa de la IA no depende solo de la tecnología, sino del capital pedagógico y digital del profesorado.

Reconfiguración del rol docente. Un elemento transversal en las entrevistas fue la transformación del rol tradicional del profesor. Al delegar tareas repetitivas y operativas a los sistemas automatizados, los docentes pudieron enfocarse en procesos más reflexivos, como el diseño de estrategias, la retroalimentación interpretativa y el acompañamiento afectivo.

La IA no me reemplazó, me liberó. Pude dedicar más tiempo a explicar por qué se aplicaba un método y no solo cómo aplicarlo (Docente 2)

Este cambio fue percibido como positivo, siempre que se mantuviera una planificación consciente de los momentos en que debía intervenir el docente y cuándo debía dejar actuar al sistema.

Recomendaciones para una integración ética. Finalmente, los participantes sugirieron que la IA debe ser implementada bajo principios éticos claros, evitando que las decisiones automatizadas se vuelvan opacas o excluyentes. La transparencia del algoritmo, el derecho del estudiante a recibir acompañamiento humano y el respeto a los ritmos individuales fueron los aspectos más mencionados.

Una plataforma no puede decidir sola si un estudiante pasa o pierde. Podemos usar IA como brújula, pero nunca como juez (Docente 5)

Estas observaciones invitan a pensar la IA no como una herramienta neutra, sino como un agente pedagógico que requiere gobernanza humana y sensibilidad educativa.

5. DISCUSIÓN

Los hallazgos de esta investigación confirman que la implementación de herramientas de IA en la enseñanza de la estadística no solo mejora el rendimiento académico de los estudiantes, sino que también potencia la retención del conocimiento, la precisión analítica y la autonomía en el aprendizaje. Estos resultados, consistentes con estudios previos (Huang et al., 2023; Tempelaar et al., 2021), refuerzan la premisa de que la IA, cuando se aplica de manera pedagógicamente fundamentada, tiene el potencial de transformar profundamente las prácticas educativas en áreas cuantitativas.

Desde el enfoque del aprendizaje significativo y autorregulado, los resultados del grupo experimental evidencian una mayor capacidad para transferir conceptos estadísticos a contextos interdisciplinarios. Este fenómeno puede explicarse por la interacción constante entre el estudiante y el entorno adaptativo, que ofrece retroalimentación en tiempo real y ajusta los contenidos de acuerdo con el ritmo de avance individual (Creswell y Plano Clark, 2018). El hecho de que estos estudiantes mantuvieran un rendimiento superior semanas después de la intervención, indica que no solo aprendieron a resolver ejercicios, sino que desarrollaron una comprensión profunda y duradera de los principios estadísticos.

En cuanto a la percepción del impacto de la IA, los datos cualitativos muestran que los estudiantes se sintieron acompañados, seguros y motivados durante su proceso de aprendizaje. Este componente afectivo resulta clave, especialmente en asignaturas como estadística, donde el miedo al error o la frustración por la dificultad pueden afectar negativamente la actitud hacia la disciplina (Garfield y Ben-Zvi, 2008). La posibilidad de practicar sin consecuencias negativas, recibir orientación automatizada y observar su propio progreso, favoreció el empoderamiento académico del estudiante, una condición crítica para el aprendizaje autónomo en entornos de educación superior.

Sin embargo, la discusión también debe reconocer los matices. Un porcentaje reducido de estudiantes expresó cierta incomodidad ante el reemplazo parcial de la interacción humana por herramientas automatizadas. Esta observación coincide con estudios recientes que advierten sobre el riesgo de generar dependencia tecnológica o reducir el componente dialógico del aprendizaje (Zwick, 2021; Mayer, 2021). Por lo tanto, el uso de IA no debe ser concebido como sustituto del docente, sino como una extensión de su labor pedagógica, especialmente en procesos de monitoreo, evaluación y generación de rutas personalizadas.

Asimismo, los resultados refuerzan la necesidad de diseñar modelos híbridos, donde convivan las metodologías activas asistidas por IA con el acompañamiento humano. En esta línea, los entornos virtuales deben fomentar la participación crítica, el diálogo reflexivo y la orientación docente, elementos que continúan siendo insustituibles en la formación integral del estudiante.

En resumen, esta discusión permite afirmar que el éxito de la IA en educación estadística no reside únicamente en su componente tecnológico, sino en su integración coherente con principios pedagógicos sólidos, enfoques centrados en el estudiante y un diseño instruccional que considere tanto el aprendizaje cognitivo como el bienestar emocional de los aprendices.

6. LIMITACIONES DEL ESTUDIO

A pesar de los resultados positivos obtenidos en esta investigación sobre la implementación de IA en la enseñanza de la estadística, es necesario reconocer una serie de limitaciones metodológicas que condicionan la generalización y la interpretación de los hallazgos. Estas limitaciones no invalidan los resultados, pero invitan a abordarlos con la cautela propia de estudios educativos aplicados.

En primer lugar, el uso de un diseño cuasi-experimental con grupos intactos responde a restricciones éticas y operativas propias del contexto educativo. Aunque esta estrategia es común en estudios de intervención en entornos reales, su mayor debilidad radica en la imposibilidad de controlar completamente las variables intervinientes, lo que impide establecer relaciones causales definitivas entre el uso de IA y los resultados académicos (Campbell y Stanley, 1963). Si bien los grupos eran comparables al inicio del estudio, la no aleatorización limita la validez externa de los resultados.

En relación con la muestra, los participantes pertenecían exclusivamente a programas universitarios de pregrado en Ciencias Económicas y Administrativas, por lo que no se incluyeron estudiantes de otros niveles educativos ni de áreas disciplinares distintas. Esta restricción reduce la representatividad y, por ende, la posibilidad de extrapolar los resultados a otros contextos institucionales o formativos. En este sentido, la afirmación sobre la diversidad de niveles y perfiles educativos, señalada en una versión previa del texto, fue incorrecta y ha sido corregida para mantener la coherencia metodológica.

Además, no se controló en profundidad la familiaridad previa de los estudiantes con herramientas tecnológicas o conceptos estadísticos, lo cual pudo haber sesgado los resultados. Aquellos con mayor alfabetización digital o experiencia en análisis de datos podrían haber aprovechado más rápidamente las funcionalidades de las plataformas de IA, generando una ventaja comparativa no atribuible exclusivamente a la intervención.

Por otro lado, aunque se registró una mejora significativa en el rendimiento del grupo experimental, la investigación no contempló variables contextuales como la capacitación docente, el tipo de infraestructura disponible o las condiciones institucionales para la implementación de IA. Estos factores, aunque emergieron durante la fase cualitativa como preocupaciones legítimas, no fueron incorporados formalmente en el diseño de investigación, por lo que no se puede asumir su impacto de manera directa.

Finalmente, la medición del impacto se realizó exclusivamente a corto plazo. Las evaluaciones pre y post-intervención, aunque útiles para valorar el aprendizaje inmediato, no permiten determinar si los beneficios observados se mantienen en el tiempo ni si influyen en la capacidad de los estudiantes para aplicar técnicas estadísticas en contextos laborales reales. Esta limitación reduce el alcance longitudinal del estudio y debe ser subsanada en investigaciones futuras que incorporen diseños de seguimiento semestral o anual.

Pese a estas limitaciones, este estudio constituye una contribución empírica robusta que refuerza la pertinencia de la IA en la formación estadística, y al mismo tiempo abre nuevas líneas de investigación orientadas a validar, adaptar y escalar estas innovaciones en entornos diversos y más complejos.

6.1. Tamaño y representatividad de la muestra

El estudio se llevó a cabo con un número limitado de estudiantes de programas de estadística en educación superior. Aunque la muestra permitió observar tendencias significativas, la generalización de los resultados a otras poblaciones requiere estudios adicionales con muestras más amplias y diversificadas. Sería recomendable extender el análisis a diferentes contextos educativos, como instituciones técnicas, programas de posgrado y universidades de distintos países, con el fin de evaluar si los efectos de la IA en la enseñanza estadística se mantienen en diversos entornos académicos y culturales.

6.2. Restricciones tecnológicas y acceso a la IA

No todas las instituciones cuentan con acceso equitativo a herramientas basadas en IA. La implementación de estas tecnologías en entornos con infraestructura limitada o falta de capacitación docente puede generar variaciones en la efectividad observada. La desigualdad en el acceso a la tecnología y a la conectividad puede limitar la aplicabilidad de estos enfoques pedagógicos en regiones con menor desarrollo tecnológico. Investigaciones futuras deberían explorar estrategias de accesibilidad, tales como la implementación de software de código abierto y programas de formación docente en IA, para mitigar estas barreras.

6.3. Sesgo en la adopción de la tecnología

El nivel de familiaridad de los estudiantes con herramientas de IA pudo haber influido en los resultados. Aquellos con mayor experiencia previa en el uso de software estadístico o aprendizaje automático podrían haber mostrado un desempeño superior de manera independiente a la intervención. Esto plantea la necesidad de desarrollar estrategias didácticas que nivelen el conocimiento tecnológico de los estudiantes antes de la implementación de herramientas de IA en el aula. Además, se recomienda realizar estudios que evalúen el impacto de la IA en poblaciones con distintos niveles de alfabetización digital, con el fin de diseñar estrategias inclusivas que maximicen los beneficios de estas tecnologías.

6.4. Medición del impacto a largo plazo

El estudio se centró en mediciones a corto plazo mediante pruebas pre y post-intervención. No se realizaron seguimientos longitudinales para evaluar la retención de conocimientos y el impacto sostenido de la IA en la formación de pensamiento estadístico. Se sugiere que futuros estudios incorporen metodologías de análisis longitudinal para examinar la evolución del aprendizaje a lo largo de varios semestres o incluso años. Este enfoque permitiría determinar si los beneficios de la IA en la enseñanza estadística son sostenibles en el tiempo y si los estudiantes continúan aplicando estos conocimientos en su desarrollo profesional.

6.5. Análisis cualitativo limitado

Si bien se recopilaron datos cualitativos mediante encuestas y entrevistas, el análisis en profundidad de las respuestas aún podría fortalecerse con estudios etnográficos o análisis de discurso que permitan comprender mejor la experiencia de los estudiantes al interactuar con la IA. La incorporación de metodologías cualitativas más robustas, como grupos focales o análisis narrativo, podría aportar una visión más completa sobre las percepciones, emociones y barreras que enfrentan los estudiantes al utilizar estas herramientas. Además, el análisis de los comentarios de los docentes que implementaron la IA en sus cursos podría proporcionar información valiosa sobre los desafíos pedagógicos y logísticos asociados con su adopción. Si bien este estudio ha demostrado el impacto positivo de la IA en la enseñanza de la estadística, la existencia de estas limitaciones sugiere la necesidad de continuar explorando estrategias que permitan una integración más efectiva y equitativa de estas tecnologías en diversos entornos educativos. Comprender las barreras existentes y diseñar soluciones adaptativas garantizará que la IA pueda convertirse en una herramienta accesible y beneficiosa para una mayor diversidad de estudiantes y docentes en el futuro.

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

7.1. Conclusiones

El presente estudio tuvo como objetivo analizar el impacto de la IA en la enseñanza de la estadística en educación superior, con especial énfasis en la comprensión de conceptos clave y la personalización del aprendizaje. A partir de una metodología mixta de tipo explicativo-secuencial, se obtuvieron resultados que evidencian mejoras significativas en el rendimiento académico, la retención conceptual y la motivación de los estudiantes que utilizaron herramientas basadas en IA.

Los estudiantes del grupo experimental demostraron un progreso cuantificable en la resolución de problemas estadísticos complejos, con mejoras estadísticamente significativas en precisión, comprensión y transferencia del conocimiento a contextos interdisciplinarios. Estas evidencias empíricas validan que la incorporación de sistemas inteligentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje promueve el desarrollo de competencias analíticas avanzadas, así como una actitud más positiva y autónoma frente al aprendizaje de la estadística (Tempelaar et al., 2021; Huang et al., 2023).

Desde una perspectiva didáctica, la IA posibilitó la creación de entornos de aprendizaje adaptativos y responsivos, ajustados a las necesidades de los estudiantes en tiempo real. La retroalimentación inmediata, el ajuste personalizado de contenidos y el acompañamiento automatizado se tradujeron en una mayor participación activa, reducción del error procedimental y fortalecimiento del pensamiento estadístico.

No obstante, la implementación de IA en contextos educativos exige superar desafíos institucionales y pedagógicos. La equidad tecnológica, la formación docente y la explicabilidad algorítmica se configuran como factores críticos que deben abordarse estratégicamente para garantizar una integración ética, inclusiva y sostenible de estas herramientas en la educación superior (Holmes et al., 2019; Zwick, 2021).

En resumen, la IA no debe ser concebida como un sustituto de la enseñanza tradicional, sino como un complemento pedagógico que, cuando se articula con principios didácticos sólidos, puede potenciar significativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje en disciplinas cuantitativas como la estadística.

7.2. Recomendaciones

• Integrar la IA de forma progresiva en los planes de estudio universitarios. Se sugiere iniciar con módulos de simulación estadística, visualización de datos y ejercicios guiados por IA, para luego avanzar hacia el uso de sistemas de recomendación, retroalimentación automatizada y aprendizaje adaptativo en asignaturas del núcleo cuantitativo.

• Desarrollar programas de capacitación docente especializada en IA educativa. La formación del profesorado debe incluir tantos aspectos técnicos (uso de plataformas y modelos. algorítmicos) como componentes pedagógicos (estrategias para su aplicación ética y efectiva en el aula).

• Diseñar estudios longitudinales que evalúen el impacto sostenido de la IA. Es necesario evaluar la permanencia de los efectos observados a corto plazo, mediante investigaciones que analicen la evolución del aprendizaje estadístico durante varios semestres o ciclos académicos.

• Promover políticas institucionales de equidad digital y acceso inclusivo a la tecnología. Las universidades deben garantizar que las herramientas basadas en IA estén disponibles para todos los estudiantes, superando barreras socioeconómicas, de conectividad o infraestructura.

• Fomentar la integración de modelos híbridos de enseñanza. Se recomienda combinar el uso de IA con metodologías activas presenciales, promoviendo espacios de interacción humana, pensamiento crítico y reflexión colectiva, para lograr un equilibrio entre automatización y acompañamiento pedagógico.

Con base en estos resultados y recomendaciones, se propone que las instituciones de educación superior adopten una perspectiva estratégica y humanista en la incorporación de IA en sus procesos formativos, reconociendo su potencial transformador, pero también sus límites, y priorizando siempre el aprendizaje significativo y la formación integral del estudiante.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Campbell, D. T. y Stanley, J. C. (1963). Experimental and quasi-experimental designs for research. Houghton Mifflin.

Chance, B., Ben-Zvi, D., Garfield, J. y Medina, E. (2007). The role of technology in improving student learning of statistics. Technology Innovations in Statistics Education, 1(1), 1-26.

Chen, C., Wang, M., Zou, D. y Cheng, G. (2021). Digital game-based learning of computational thinking: A systematic review on learning effectiveness and scaffolding design. Computers & Education, 182, 104463. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104463

Creswell, J.W. y Creswell, J.D. (2017). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

Creswell, J.W. y Plano Clark, V.L. (2018). Diseño y evaluación de investigaciones de métodos mixtos (2.ª ed.). Pearson Educación.

García-Peñalvo, F.J. y Corell, A. (2020). La transformación digital en las universidades: Implicaciones de la COVID-19 sobre la enseñanza y el aprendizaje. Education in the Knowledge Society, 21, 1-14. https://doi.org/10.14201/eks.23013

Garfield, J. y Ben-Zvi, D. (2008). Developing students’ statistical reasoning: Connecting research and teaching practice. Springer.

Holmes, W., Bialik, M. y Fadel, C. (2019). Artificial intelligence in education: Promises and implications for teaching and learning. Center for Curriculum Redesign.

Huang, S., Chen, C. y Lin, C. (2023). AI-assisted adaptive learning in statistics education: A meta-analysis of recent advances. Computers & Education, 195, 104782. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2023.104782

Mayer, R. E. (2021). Multimedia learning (3rd ed.). Cambridge University Press.

Sweller, J. (2017). Cognitive load theory. Psychology Press.

Tempelaar, D. T., Rienties, B. y Giesbers, B. (2021). The role of learning analytics in supporting self-regulated learning. Computers in Human Behavior, 117, 106675. https://doi.org/10.1016/j.chb.2020.106675

Wang, X. y Zhu, L. (2022). Machine learning for statistical education: An empirical study on AI-enhanced tutoring systems. Journal of Educational Data Mining, 14(3), 112-129. https://doi.org/10.5281/zenodo.7123456

World Medical Association. (2013). Declaración de Helsinki – Principios éticos para las investigaciones médicas en seres humanos. World Medical Association.

Zou, D., Wang, M. y Cheng, G. (2022). Digital game-based learning of computational thinking: A systematic review on learning effectiveness and scaffolding design. Computers & Education, 182, 104463. https://doi.org/10.1016/j.compedu.2022.104463

Zwick, R. (2021). Fair game? The use of standardized admissions tests in higher education. Routledge. https://doi.org/10.4324/9781003022173

Como citar:

Torres-Gordillo, V.A. (2025). Inteligencia artificial y aprendizaje automático en la Educación Estadística. Revista de Educación Estadística, 4, 1-21. https://doi.org/10.29035/redes.4.1.7

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.

1 * Autor de correspondencia: torres.gordillo@gmail.com (V. Torres-Gordillo)

https://orcid.org/0009-0009-7557-6761 (torres.gordillo@gmail.com)